晚点周末|消费者和生产者之间可以交个朋友吗?

发表时间:Sun Nov 26 2023 20:02:37 GMT+0800 (中国标准时间)

naze naze 希望提供一种今天商业社会中稀缺的感受。

文丨****朱凯麟

编辑丨钱杨

独龙族生活的独龙江乡位于云南高黎贡山以西,从那里去到上海要花四天。2021 年春天,碧玉花从家乡的村子赶到 96 公里外的贡山县城,再乘 7 小时的汽车来到六库镇,歇脚一晚后,乘 10 小时车到昆明,才坐上去上海的航班。

此行目的地是 naze naze 织物工作室。naze naze 取自独龙语 naze naze gyoq raq(音:jora),意思是 “慢慢地织布”。

到了上海,碧玉花和两位同伴带着梭子、几根木棍,就来 “上班” 了。她们负责根据 “色卡” 上的方案织出样品。很快,一匹色彩华丽的布料就诞生了,相比于工具之简单,令人惊奇。

刘城铭,naze naze 织物工作室的负责人有机会面对面地问织女,为什么你们会这么选择颜色?

碧玉花回答:每天织布的时候看到什么颜色就用什么颜色。

此前,设计师们已经尝试了几百种配色方案。他们的工作方法是制作 “色卡”——把数十股不同颜色的纱线缠在一张白色的卡片上。有时一天要做几百种配色,令人满意的却不多。当时,naze naze 项目运行已有 5 年,织女们和设计师的相互影响正在发生,他们期待更多 “好的变化”。

这个工作室起源于 2015 年素然旗下的环保服装品牌 klee klee 和北京当代艺术基金会合作的一个共益项目——把生产剩余的纱线交给独龙族织女,她们将其变成布料,由品牌制成披肩、抱枕套、毛毯等等,所得收入再回馈给当地。在 2021 年之前,naze naze 一直是服装公司素然在内部不断尝试的一个公益项目。

独龙族妇女被称作 “织彩虹的人”,她们有织毯的传统,毯子色彩艳丽。在独龙江乡,这些毯子被居民铺在沙发上、床铺上,装饰着屋子,正因为如此,织女们织布是以 “一床” 为单位的,织一卷布,裁剪拼接缝纫完成,刚好可以铺满一张床。参与 naze naze 项目时,她们在农忙的间隙织毯。每件 naze naze 的产品上都缝有一枚 “作者署名” 的标签,上面写着 “金春花”“碧玉花”“龙江英”“和秀梅” 这些织女们的名字。

工作室的 Logo 是两只手碰在一起,中国手语里 “连接” 的意思。在一个长长的、更少人参与的服装产业链条中,naze naze 用更慢的方式做出了一些包袋、纸巾盒、披肩,每年不过几百件。

而除了手工艺本身,naze naze 产品的个性就是独龙江的色彩。

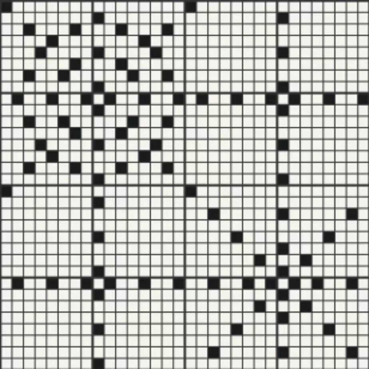

项目伊始,配色是由城市里的设计师来完成的。设计师从独龙江当地的织物里发现了一种细条纹的元素,纱线一对一对排列,呈现出优雅的细条纹,同时融入两种色彩,可以让强烈的色彩自然地融合在一起。许多妇女在织毯时都会使用这种放线方式,但她们不会用在整床布上。设计师认为,这是织女们独特的 “审美” 在发生作用,在色彩的排列中留有空隙,颜色就像音乐一样有了节奏。设计师于是把这一条纹元素贯穿到独龙江乡项目的所有织物产品中。

naze naze 的产品在店铺中, 图上即为 naze naze 独龙毯中常见的细条纹。

naze naze 的第七期江水配色在独龙江边。

碧玉花的回答让刘城铭意识到,设计师们天天想着如何搭配色彩的明度、比例、灰度,反而忘记了要去体验和感受。织毯时,织女们的眼睛看到蓝天、山水、房屋、花朵,记住这些自己喜欢的颜色,再织到布上。他觉得用 “设计” 这个词来描述她们的工作是不准确的,没有那么费劲,她们只是在展现自己的生活。

刘城铭留着短寸,讲话慢条斯理。“跟姐姐们学。” 他常这么说。织毯的颜色可以是去往独龙江的路上,落日余晖下沿途雪山的颜色;也可以是乡间清晨,白色雄鸡卧坐林间的颜色。回到上海,刘城铭也开始按照独龙族的办法,给自己出题 ——“这一次配一个黄浦江上东方明珠倒影的色彩吧”。

灵感来自沿途雪山的家居产品配色。(左右滑动查看)

碧玉花,参加 naze naze 项目 7 年,她说:“现在是冬天,农活不多,主要是上山挖药材,种草果地。休息时我会跳广场舞,看电视、玩手机。” 右图是她配色的羊毛斗篷。(左右滑动查看)

大公鸡在碧玉花家里的院子里,这个画面也成了配色时的灵感。

48 岁的和秀梅是独龙江第一届织毯大赛的冠军。和秀梅织的布平整扎实,几乎看不到瑕疵。她配出的颜色也独具一格,几种对比强烈的颜色织在一块布上,却给人简洁温柔的感受。在家织毯时,和秀梅会坐在一只小船模样的椅子里,脚蹬在前面,提供一个向后的力,这样腰上的布就能拉直了。独龙族女性织毯时用的腰机,比传统的踞织机更简易,只要几根棍子,不出半天就能织出几米布来。而腰机的一旁,总是堆放着过冬用的土豆和玉米,这是他们典型的织布场景也是真实生活的场景。她们的生活和织布不是分开的。

2019 年织毯大赛第一届, 30 名织女的作品入围终选,经过独龙江、北京两轮评审投票决出。赛后,naze naze 给织女们发放了回访问卷。很多独龙江女性不会写汉字,问卷做成了只需要打勾的样式。和秀梅会写汉字,她写自己看到的家乡变化:“住进了大房子,不用风吹雨淋,交通、住房、医疗、教育都有好转,可民俗渐渐消失了”。

拿了第一名,和秀梅除了得到一笔几百元的奖金,还受邀和设计师一起,为 naze naze 织物工作室下一期独龙江乡的织毯配色。

和秀梅为 naze naze 配色的作品。(左右滑动查看)

2023 年初,naze naze 在上海和伦敦两地同期正式发布。中国驻英国大使馆文化处的同事想邀请参与 naze naze 项目的织女到伦敦参加发布活动,刘城铭问项目管理员金春花:“你们想去伦敦吗?” 金春花回复说:“很想去看看英国的世界”。可因为是雨季,容易山体滑坡而封山,无法去县里办护照,没能成行。

金春花没能去伦敦,但和秀梅以另一种方式出现在了伦敦。第九届伦敦手工艺周开幕时,《金融时报》当地刊发的专版报道,她抱着自己配色织毯的照片出现在了封面上。

和秀梅的织造技艺如今愈发纯熟。她配的颜色 “非常温柔,就跟她这个人带给我们的感受是一样的”。

今年年初回独龙江,刘城铭带着摄影师,给织女们在独龙江边拍了合照。参与 naze naze 织物项目的独龙族织女由最初的 12 名,增加到了今天的 50 余人。

当被问到 naze naze 为织女们改变了什么,刘城铭说,“希望我们能成为姐姐们生活中持续存在的一个选择,而不仅是一个工作机会。”“选择” 意味一种自由的相处和合作方式。

虽然称呼她们 “织女”,但这不是一个 “职业身份”。织毯本就是独龙族女性日常生活的一部分。她们是农民和母亲,干农活、照顾家庭的时候没有空织毯。唯有在独龙江的雨季,无法出门、也没有收入,她们才会坐到腰机前。35 岁的丁秀梅说自己 “天晴干活,下雨织毯”。

去年,独龙江乡的妇女们为 naze naze 织了 121 条毯。今年刘城铭考虑再多招募些织女,织 300 块布,织女们很高兴。织一块毯,她们约能得到 400 多元的报酬。

织毯若要售卖,须以服装工业的标准来要求。如果上交的织毯上没有任何瑕疵,织女就会得到 10 元至 20 元的奖励。

加入 naze naze 之前,刘城铭有多年的纺织经验,开过纺织工作室。在他的理解中,纺织本身是一项实用的技艺。“不同地区的人为了呈现自己的文化、解决日常生活实际的需求,产生的不一样的方法。” 他说。

他希望这个品牌提供一种今天商业社会中稀缺的感受:当顾客来到店里,不只是消费,而能够了解到一个遥远的地方,那里人们生活的近况。“消费者和生产者,让他们互相之间可以交个朋友。”

今年织毯大赛的店铺评选环节,齐玉莲的织毯获得了最受欢迎奖。

目前,naze naze 织物工作室已经在独龙江、大利侗寨、俄亚俄碧村、云南孟连四地开展社区织造项目。每一次发起一个新的社区项目,naze naze 几名成员都会去当地数次,和当地妇女们一起讨论怎么做。他认为,他们和这些织女、村落相处的方式、合作的方式、售卖的方式,都是 “设计” 的一部分。

出发去大利侗寨考察之前,刘城铭从书上读到,侗族人的一些服饰图案体现了他们对世界的理解,他们没有文字,民族的历史和文化就体现在了纺织上。

大利侗寨位于贵州,传统技艺是蓝染。侗族的女儿出嫁时,随嫁有一块蓝染的布。蓝的侗语是 lamc,意为忘记,寓意不管走多远,都不要忘记家。这项工艺繁杂,费时费力,如今村里只有年长的女性会做。侗族每家每户有一个染缸,里头的靛蓝染料是采摘板蓝根后十几道工序后制成。染一匹蓝布,大约要花两周的时间,才会得到那样深邃浓郁的蓝色。

侗族女性穿戴的蓝染布上,有时会有挑花的图案。他走进几户侗族人的家里,指着自己搜集的布料上的碎花,问她们,这个图案代表什么?

“这个就是八角,炒菜用的八角。” 一位妇女说。

“这个是蛇皮。” 另一位侗族的妇女说。

“蛇皮” 的答案出现了好几次,每次指向的图案并不完全相同。

刘城铭意识到,这些挑花图案并非不可动摇的图腾,相反大都来自生活,每个人都有自己的一套挑花图案。很快,他把几种常见的当地图案叠加在一起,平铺后交给侗族的妇女们看,有人说,“诶?这不就是雨水落在了一个棋盘上嘛?” 依然是生活。

“雨水落在棋盘上。”

当设计师把图案形成织布方案拿出来,得到的反馈是:太难做了。负责产品检验、沟通的钱奕可说:“姐姐们都看不清,织不了。” 如果是在白色的布上挑蓝色的花,还比较容易,但要在靛蓝色的布上,挑许多白色小花,对 60 岁左右的织女们而言很困难。

今天大利的妇女们已经很少在蓝染布上织复杂花纹,她们在市场里也能买到别的衣服。挑花太累人了。这种织法,像刺绣一般精细,需要在织机上数着线,一根、三根、一根……让白色的线在蓝底的布上形成图案,妇女们会说,自己是在 “绣布”。

织女们的感受很重要,naze naze 在设计图案时会根据织女们的想法不断调整。

今年,独龙江织毯大赛办到了第三届。冠军碧玉莲选了绿色做主色调,并新颖地织出了格纹,这是独龙族织毯里不常见的织法。而获得了三等奖的丁秀兰,原创了一款图形设计。这是过去没有的。

刘城铭说,“有时候会觉得某一个织法或是纹样好像来自某一个特定文化背景,但肯定是有一个人最先做出来的。” 这些织女凭她们自身创造了新的东西,这令 naze naze 期待更多。

碧玉莲和她的获奖织毯。(左右滑动查看)

第三名丁秀兰和她的织毯。(左右滑动查看)

图片来源:题图、插图均由 naze naze 提供。

《晚点 LatePost》推出周末版,希望把视线扩展到各种各样的创造者。简单来说,我们想知道谁在创造,并以之影响周边;我们既注视当下,也回顾过去,寻找形塑今日世界的源头;我们关注技术、商业,也关注历史、人文,打量这些领域的交汇处的涌现。

让我们关注的可能是一款产品、一家店铺、一种包装的设计思路,也可能是某种工作哲学、产品理念、管理方法,可能是一种有趣新颖的生活方式,甚至是在今天仍然焕发光彩的古老思想。

“已经创造出来的东西相比有待创造出来的东西,是微不足道的。” 这是维克多·雨果的话——我们希望《晚点》周末印证这句话。

· FIN ·