听了20年收音机,我们对豪华智能座舱的期望究竟是什么?

发表时间:Tue Dec 26 2023 21:30:43 GMT+0800 (中国标准时间)

可靠性才是所有智能化的基石。

智能汽车的终极形态究竟是什么

智能汽车究竟是什么?在汽车工业走向智能化和数字化的时代,这是大部分车企都在反复思考的重要课题。随着技术的不断进步,人类对汽车的期望已经不仅仅只是一个单纯的出行工具,它得是一个集通勤、娱乐、办公、休憩甚至健康监测等多功能于一体的智能空间。而这些特点也正和社会学中所谓的“第三空间”概念高度契合。

1989年美国社会家学家雷·奥登伯格在他的著作《绝对的地方》中首次提到了“第三空间”的概念。奥登伯格将第三空间定义为除居住空间(第一空间)、工作空间(第二空间)之外的社会空间。第三空间根据每个人不同生活习惯、不同需求可以是个人独处的空间,也可以是与朋友、家人共享的空间。如今汽车的定义其实正在各种新技术的加持下向着“第三空间”转变。

汽车的功能从来都不仅限于驾驶

其实关于“第三空间”的底层技术支撑主要来自智能驾驶和智能座舱两个部分,目前看来,智能座舱的推进速度会比智能驾驶更快一些,毕竟从汽车被发明开始,围绕车载功能的探索就从未停歇。

1910年,爱立信创始人拉什·马格拉斯·爱立信在瑞典的街道上将两个长杆分别钩在道路上方的电话线上,通过连接车内的电话手柄首次实现了在车里进行通话。后来爱立信的这一行为也被广泛认为是车载电话诞生的标志。

到了1922年,美国西屋电气公司打造出了第一款可以搭载于汽车上的收音机系统,就此开创了车载娱乐系统的时代。同时随着车载收音机体积和操作方式的不断优化,也逐步进化出了座舱功能领域早期的操作逻辑。在之后的几十年里,很多车企围绕用户的驾乘体验将空调、CD机、车载电话机等越来越多的附加功能融入到汽车的座舱当中,从而寻求更具差异化的竞争优势,但越来越多的功能也让汽车的操作变得越来越复杂。直到2001年,宝马首次将iDrive引入全新的7系车型中,这些复杂的操作方式才第一次真正意义上得到了有效的优化和整合。

座舱体验不是简单的功能堆砌

最初的iDrive通过一块中央显示屏和一组可以四向控制的主按键以及多个快捷键组成,它将700多项功能整合其中,大大的简化了中控台的实体按键,有效提升了驾驶过程中驾驶员对车载功能操作的安全性和便捷性。可以说初代的iDrive开创了屏幕作为车载系统信息交互中枢的时代,也为同一时期的其他车企打开了思路。

在过去的20多年里,BMW iDrive已经持续迭代了八个版本,每一次更迭既有技术的突破,也有宝马工程师对座舱空间交互的持续思考。如今全新i5上所搭载的iDrive已经在BMW OS8.5车载操作系统的加持下得到了全面革新。它拥有更强大的软件算力,更全面的OTA升级能力,以及更流畅的操作体验,为宝马的数字化体验带来了更多的可能性。但我们依旧可以在全新i5上找到宝马“以驾驶者为核心”的交互理念。中控台上12.3英寸的仪表显示屏与14.9英寸的中控屏被设计成了一块完整的曲面连屏,能给驾驶员带来更加优先的感官视角,而高达200ppi的屏幕像素密度配合更直观的UI界面设计,同样可以让驾驶者快速高效的获取信息。

全新的iDrive依旧保留了初代就有的经典旋钮式组合控制按键,全新的钻石切割形态也让操作体验与豪华氛围得到了完美的融合。身处当下全面屏日益成为主流的时代,很多厂商都在把越来越多的功能装进屏幕里,但回归到一些特定的真实使用场景中,这种一键即达的操作方式依旧是最适合盲操的一种交互体验。

除了曲面屏和实体按键的坚持,当下主流的语音交互能力宝马也有更加深入的思考。

宝马的工程师认为语音助手除了基础的操作助手身份外还应该是具备情感交流的能力的,人和智能语音助手的交流不应该只是单纯的发送指令与接收指令,而是具备一定情感寄托和情绪反馈的。为此设计师从100多版设计方案中确定了语音助手的动画形象:通过一组大小和亮度不同的发光球体来产生交互反馈,在功能与视觉形式上得到了充分的拟人化,与此同时它还会通过摄像头来判断驾驶员状态,甚至会主动进行预测和提醒。

更懂中国用户绝不只是说说而已

在中国的C级车市场中宝马5系从第五代E60车型引入开始就显现出了非常多元化的使用场景以及年能跨度非常大的用户画像,不仅要有以驾驶者为中心的体验,还要有宜商宜家的全能表现,针对中国用户的需求全新宝马5系和i5在国内首次将7系上的后排31寸8K巨幕搬了过来,属于中国市场长轴5系和i5的专属配置。

值得注意的是这块屏幕除了基础影音娱乐之外,还可以通过大屏背部的HDMI或Type-C接口进行外接设备的扩展,无论是开电话会、还是打游戏、再或是带娃时放个动画片让自己轻松一下,总之针对i5在中国市场的使用场景,宝马真的有非常深入的洞察。又或者说这块看起来有些堆配置的后排大屏其实隐含了BMW对智能豪华座舱“第三空间”属性的深度理解。

软硬件全面进阶的智能驾驶能力

智能驾驶辅助方面,全新宝马i5在感知和功能上同样有了进一步的升级。全新的软件架构、新一代的传感技术以及前置的800万像素摄像头,可以将感知识别距离提升至300米。

在L2+智能辅助驾驶能力的基础上还加入了“用视线确认自动变道决策的功能”,高速和环路等封闭路况下,除了可以根据前车速度和设定时速主动给出变道超车建议,还支持驾驶员进行视线确认后执行变道。车辆会根据前车速度和路况进行综合分析,从而给出变道超车的建议,而驾驶员要做的仅仅只是通过视线来确认是否执行变道。

可靠性才是所有智能化的基石

二十年人机交互的变革,从早期包含了700多项操作的初代BMW iDrive,到如今OS8.5操作系统加持的新时代iDrive,通过全新的5系和i5我们能清楚的感受到宝马对于智能化的态度始终都在平衡着传统与创新,来打造智能化座舱内不断完善的体验。而体验背后隐藏的则是工程师对每一项功能的反复论证与思考。

与当下一些激进的新势力品牌不同,宝马的软件开发团队会在车辆量产前的18个月、36个月,甚至更早就要开始介入。为了满足产品研发期间的验证需求,每一代宝马人机交互系统的开发都会定制若干个高保真BMW模拟驾驶舱,这些模拟驾驶舱为了保证最高程度的仿真体验,座椅、方向盘、刹车、仪表盘等所有零部件都仿照真实产品的使用感受制造,过程中需要多达六个内部部门,以及三到四个外部团队合作完成。而仅仅是这些模拟驾驶舱的定制和运输费用就高达上百万欧元。

对于新技术的应用,宝马始终保持着极其严谨的态度,模拟驾驶舱最大的作用在于可以通过套入比现实中更加极端的场景和可能性,对交互反馈以及信息呈现做反复的测试与验证,从而有最大限度的提高整车的可靠性边界。至于为什么是一比一的去还原实车的驾驶舱,则是因为宝马始终认为无论当前下技术如何日新月异,驾驶员本身始终都是整套系统中最为重要的一环,任何新功能的研发与论证都必须以保证驾驶者安全作为前提条件。

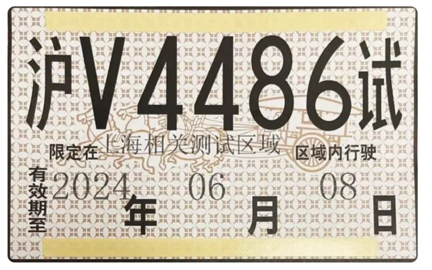

尽管前不久,宝马L3级自动驾驶功能的车辆已经在上海正式获得高快速路自动驾驶测试牌照,但在相关功能的宣传上宝马却并不激进,依旧以人车共驾框定着当下智能驾驶的能力边界。这也让它和很多新势力品牌形成了鲜明的对比。

据悉在中国的道路上,宝马的每一款新车型几乎都要历时2年以上的实际道路测试才能真正面相市场。对于飞速发展的汽车行业而言,这些测试与论证所花费的时间与精力显然是不划算的,但对于宝马这样仍旧有所坚持的传统车企而言,以驾驶者为中心,强调功能的可靠性才是豪华品牌真正的魅力。

或许在不久的将来,“第三空间”的概念会真正成为汽车全新的定义,但无论在怎样的时代背景下,以人为本的用户体验始终都是决定产品成败的关键因素,如何让消费者感受到与众不同且可靠的体验,才是汽车工业迈向下一个百年的核心。