世界上最远的距离是你站在我面前,而我分不清你是不是人类。

相较于人形机器人后空翻、打太极、烤面包等集体整活儿,一家名为 Clone Robotics 的机器人公司却凭借小众的仿生机器人赛道杀出包围圈。

如其名字 Clone(克隆)所言,成立于 2021 年的 Clone 是一家致力于开发低成本、生物仿生和智能仿生机器人的公司。

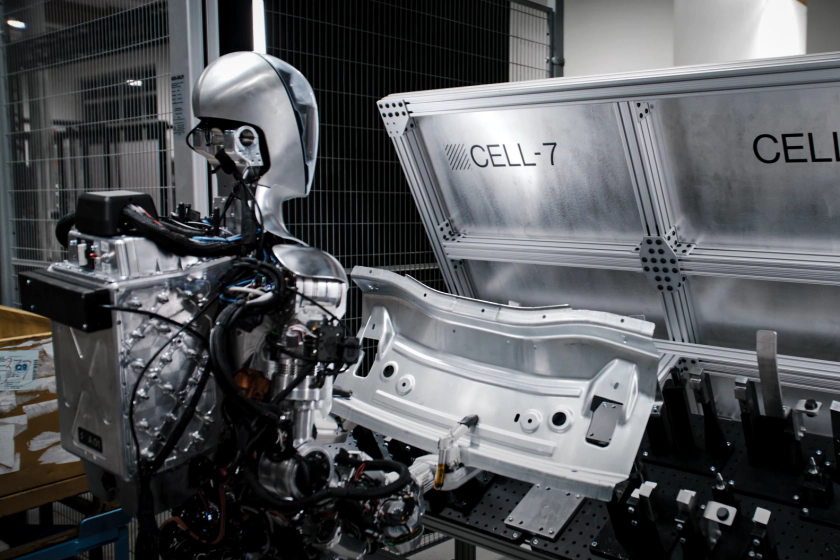

Clone 的宗旨是运用先进的肌肉骨骼技术,打造类似于《西部世界》中的仿生机器人。

在近期的宣传物料中,1:1 复刻的机器人手灵活地拨弄着手指,以及手握针管等工具,肌肉的拉伸在这个过程中也若隐若现。

也许下一秒,《西部世界》就要走入现实。

刚柔合一,「机器人手」能盘球,也能提哑铃

机器人手 Clone Hand 是 Clone 最热门的产品。

三年前,一段介绍 Clone Hand 的 YouTube 视频一举斩获 400W+ 的播放量。在这段古早的视频中, 你会发现它能握拳、转动手腕,甚至还能提着 7 公斤的哑铃。

至今在评论区中,大热的特斯拉 Optimus 人形机器人、波士顿动力机器人都得往后稍稍,只有 Clone Hand 才配得上「有史以来最好的机器手」名头。

而 Clone Hand 的进化速度更是令人愕然。

因为在爆火的前一年,它的画风还很潦草。即便以 6 倍速播放视频,但还是能明显看出动作有些僵硬,而且裸露在外的肌体表面也略带一种粗犷的粗糙感。

再后来,Clone Hand 的五指逐渐变得灵动,不仅能屈曲、深屈曲、伸展、外展、内收和指间关节旋转,动作间又透露出一种优雅,仿佛天生就是弹钢琴的好手。

甚至它还能细腻地拨弄一颗圆球,有种老大爷盘核桃的熟练感。

时至今日,五指舞动如生,手腕的旋转也流畅自如,握持网球的贴合力也达到了前所未有的程度。

且在套上了一层白色的「外衣」后,它静止时宛如雕刻的石膏像,多了一分颜值,也少了一分生人勿近的不适感,而动起来的肌肉拉伸更如行云流水般丝滑。

去年,Clone 在进行产品众筹时分享了一些关于 Clone Hand 的技术细节。

采用整体肌键肌肉设计,液压驱动(允许使用电力和化学动力)、无金属元素,肌肉组织完全柔韧

结构中唯一坚硬的部分是骨头,其余元素皆由软组织组成,包括韧带、肌腱、套管针、静脉、脂肪、皮肤和结缔组织等。

Molded Bones 模制骨头由模制碳纤维骨头提供,强度高,生产成本低。

在面世的第一年,Clone hand 的耐用性提高了 100 倍以上。

耐用 (大于 0.5M 循环)、仿生性 (27 个自由度、坚固 (7 公斤手动有效载荷)、快速 (在 1 公斤的负荷下,肌肉收缩<0.3 秒)

更重要的是, Clone Hand 只是一个起点,Clone 有着更雄心壮志的野心。

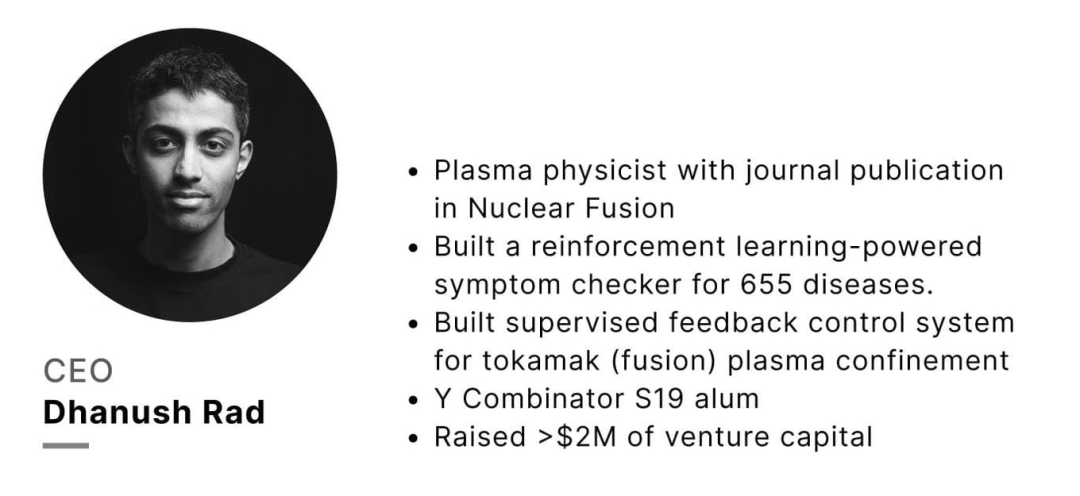

Clone 联创 Dhanush Radhakrishnan 去年在接受采访时直言不讳地说道:

一旦你有了制作它一千次的经验,就像我们一样,它就变得简单直接,并且能够很好地扩展到整个肌肉骨骼的全身机器人……我们将把肌肉骨骼设计扩展到躯干,然后是完整的双足机器人。

如果要用一句话来形容 Clone 的终极目标,那就是 Clone 致力于制造「合成人」,而不是传统意义上的机器人。

Dhanush Radhakrishnan 如是阐述:

我们并没有真正去设计,我们只是复制人类解剖学,我们在解剖室里解剖人体。我们观察内部结构,我们查看教科书,然后我们只是复制它。

他们坚信,对人形机器人的最完美设计就是模仿人类。

毕竟人类已经在地球上以近乎 80 亿个的肉躯之身证明了其适应环境的能力。

在他们的展望中,量产后的 Clone 的仿生机器人将像乐高积木一样组装,无需螺丝、齿轮或铰链,几乎不含任何金属部件,甚至有望释放出数十亿美元的市场潜力。

最像《西部世界》的机器人如何诞生

不是所有的创业故事都是波澜壮阔,有时因为一个念头的萌芽便够了。

2014 年,一位名为 ukasz Kolik 的波兰小哥,在一本教科书中看到了一张人造肌肉驱动腿的照片,那一刻,他的内心仿佛被一道闪电击中。

在那之后,受到启发的他决心打造属于自己的人形机器人,但这位波兰小哥没有随波逐流,而是一股劲地扎进了各种类型人造肌肉,沉浸在制作手部的世界里。

他认为这是制造整个仿生机器人最难解决的问题,也是让机器人变得有用的最相关的问题。

那时,一种名为 McKibben 的气动人工肌肉就这样走进了他的视线。这是一种模仿人体肌肉的柔性气动驱动器,主要由外层编织网和内层弹性橡胶管组成。

当橡胶管里面充满了空气,它就会向周围膨胀,但同时,它的长度会缩短,就像吹气球,气球会变短一样。通过改变橡胶管里的空气压力,就能像调整弹簧一样控制肌肉的硬度。

然后,波兰小哥开始痴迷于改进 McKibben 人造肌肉,这一研究便是十年。

2020 年,一位志同道合的印度小哥 Dhanush Radhakrishnan 加入了波兰小哥的团队,主要负责将肌肉骨骼技术产品化,为机器人装上快速学习新技能的「大脑」。

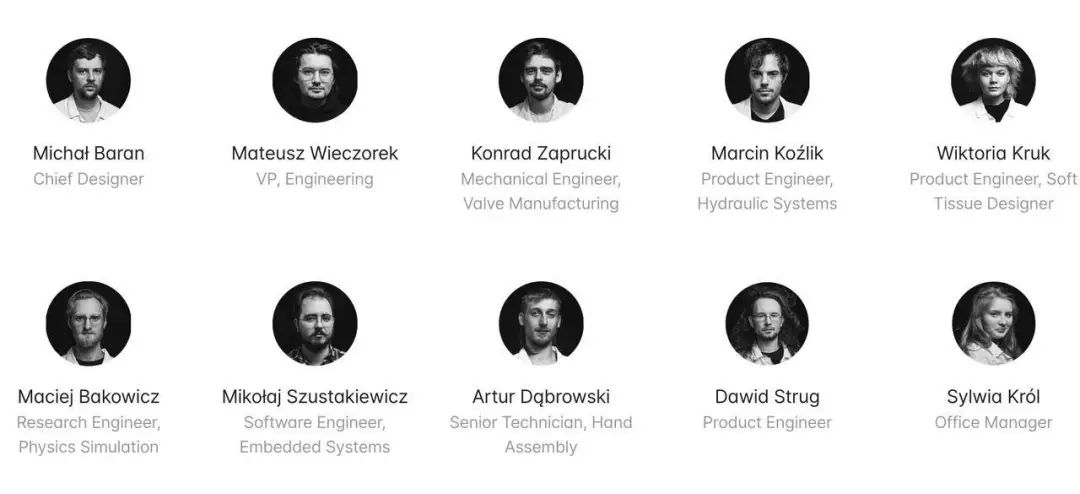

就这样,万事俱备,成立 Clone Robotics 的东风也就到了。截至去年初,连带两位联合创始人,Clone 的创始团队一共有 12 人,清一水皆是工程师、设计师等。

Clone 也在产品众筹阶段向投资者公布了他们的产品路线图:

2014-2022 年:孕育 Clone Hand 的基础原型

2022-2023 年:利用 RL 路线重塑 Clone Hand,加速机器人大脑的开发

2023-2024 年:专注研发身体躯干 Clone Tesnor

2024-2025 年:完成双足机器人的研发

2025 年—?:大规模生产具有模仿能力的仿生克隆人

产品理想很美好,但现实却总是很骨感。

在 2024 年的当下,除了活在 demo 里的产品,真正可大规模量产的产品目前还看不到苗头,官网挂着的「网站建设中」也无不透露出疑似草台班子的粗率气息。

面对商业化进程的质疑,波兰小哥曾回应称,只有完成两足机器人的整体设计和大脑的开发,才会立即推向市场,并且也将时间「画饼」到了 2025 年。

「具身智能」成新风口,人形机器人真有必要吗?

有的人形机器人在泥里爬,但更多的人形机器人却是在天上飞。

1950 年,图灵在他的论文《Computing Machinery and Intelligence》中首次提出了具身智能的概念,但却没有给出一个明确的定义。

他在论文中展望了人工智能两条可能的发展路径,一条是聚焦抽象计算所需的智能,如下棋;另一条则是为机器人配备最好的传感器,使其可以与人类交流、像婴儿一样地进行学习。

前者为非具身智能,典型案例表现为李世石以 1:4 负于 AlphaGo。

后者往近了说,世界人工智能大会上的 18 台国产人形机器人成了热门打卡点,往远了说,英伟达掌舵人黄仁勋今年 GTC 大会背后的那排人形机器人也都是具身智能的重要表征。

黄仁勋曾预言道,具身智能将引领下一波人工智能浪潮。

他说,100 年后大街上将到处都是人形机器人,或将成为人类历史上产量最大的机器系统,马斯克则大胆地认为,它们的普及程度将是汽车的 10 倍。

实际上,得益于大模型的加持,一些实际的落地应用场景已经初现端倪。

以往只会后空翻、跑酷的机器人不再满足于赢得围观者的吆喝声,而是放下了手艺活,不约而同地集体进厂,当起了生产流水线上的打工人。

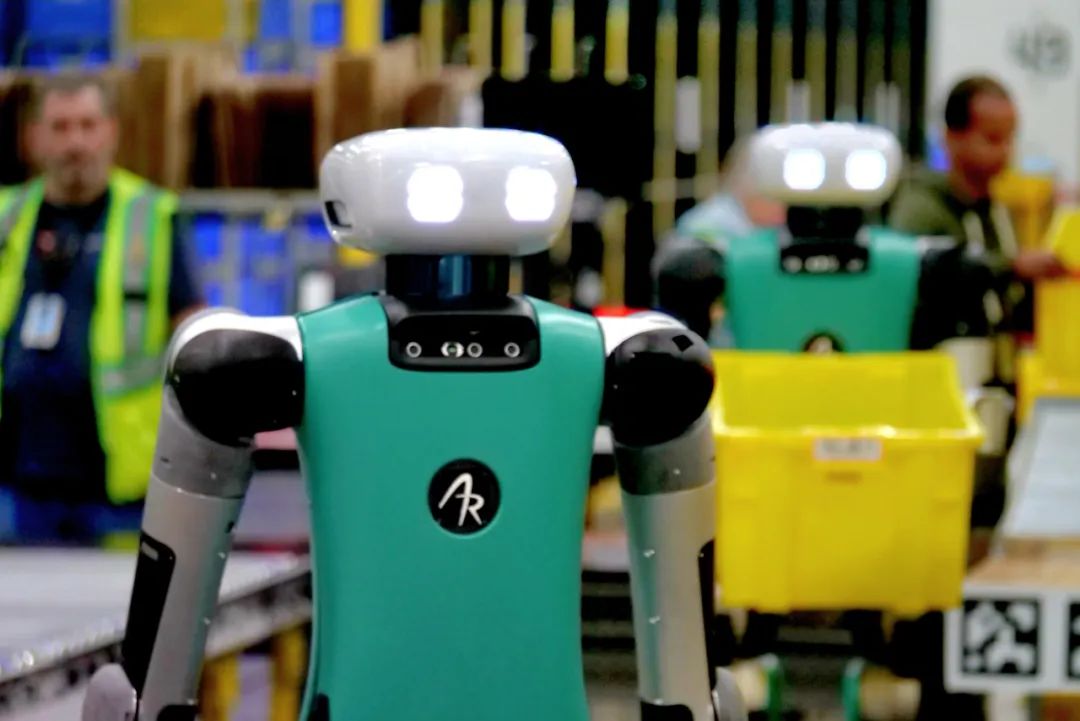

一个典型应用场景是货物的分拣和码垛。

前有 Agility Robotics 旗下的 Digit 机器人在亚马逊的物流仓库里分拣和搬运货物,后有特斯拉二代 Optimus 机器人给大家表演了一波电池分拣,并且走路的速度也大幅提升了。

正如李飞飞所说,自然界花费了数百万年时间才进化出空间智能,随着空间智能的加速发展,一个催化机器人进化良性循环正在我们面前展开。

借助大模型的泛化能力,这位名为 Digit 的机器人「同事」,已经达到人类 75% 的工作效率,拥有高达 97% 的任务完成成功率。

而人形机器人率先「长」在工厂里也并非偶然。

目前 AI 与机器人的结合还处于初级阶段,尚未达到技术融合的临界点。尽管我们见证了一些惊艳的 demo,但却不怎么看到完全跑通的技术方案。

因此,如同婴儿学会走路一样,机器人沿着一条符合逻辑的发展轨迹前进,在掌握基础技能后,才能逐步拓展到更广泛的应用场景。

这与自动驾驶技术的发展颇为相似,总是先在规范和可控的高速公路环境中进行测试和应用。

宇树科技创始人王兴兴曾在谈及人形机器人的终极形态时指出,人形并非是必然的选择。当前人形机器人的发展更多是为了适应社会共识。

他强调,智能的核心不在于外观形态,而在于其功能。无论在视觉识别还是任务执行方面,智能机器人都应该能够完成甚至超越人类的工作。

在人形机器人的发展还远未成熟之际,轰鸣工厂车间里的工业机器人也提前证明了机器人的未来存在感。其中汽车行业尤为突出。

比亚迪的现代化生产车间里,冲压、焊装等环节都有工业机器人的身影。

甚至一些无人驾驶 L4+ 本身就是特殊的机器人,并且已经率先成为具身智能的最大应用之一。

最近,百度无人驾驶萝卜快跑在湖北武汉的订单量激增,让不少网友感叹中年失业后的生计也岌岌可危。然而割裂的是,用户却对萝卜快跑给予了高度评价。

比起人类司机,情绪稳定的无人驾驶在安全性已经可以说是遥遥领先。

它不会超速、也不会压线,更懂交通法,顶多就是太守规矩,急着上班的武汉市民免不了要吐槽它慢吞吞的行驶速度。

所以你看,实际场景下的机器人其实也可以很安全。而且就跟机器人都往人形机器人赛道内卷一样,无人驾驶也还是传统汽车的模样。

简言之,机器人的外形越来越像人了,但能力好像也越来越碾压人了。