具备这种特质的人,生活质量更高更快乐!

发表时间:Wed Feb 28 2024 20:52:13 GMT+0800 (中国标准时间)

knowyourself2015 https://mmbiz.qpic.cn/sz\_mmbiz\_jpg/Mz0ovPEFMRLIvsmAYMp9kWXytfseqFmMFHSH8YFQ0uDtTEicCyBE5ny0ARFzbjv5rxniaN0lyJnU7fnSia45nagew/0?wx_fmt=jpeg

**策划、撰文 / 鱼仔

**

编辑 / KY主创们

最近在后台看到这样一条留言。

「KY你好,最近发现自己的生活特别无聊。工作一天回到家之后,什么也不想干,只想躺着刷手机,在短视频、八卦帖、小游戏之间来回横跳。

周末也不是没有事做,刷剧、看展、玩剧本杀,当下觉得很快乐,但结束之后又会陷入一阵觉得自己什么都没干的空虚。很想做点什么来改变这种状况,KY有什么好的建议吗?」

明明生活里有不少娱乐消遣活动,我们为什么还会感觉到没意思呢?

这是因为消遣活动是一种被动娱乐,虽然有观看的享受,但没有参与的满足。想要改变这种状况其实很简单,那就是参与进去,在消遣活动里加入自己的小创造,把它变成一种主动行为。

这种主动创造快乐的行为,恰恰正是我们常说的**「爱好」**。培养一个爱好其实并不难,就从让你感到快乐的消遣活动入手就可以!

怎么实现呢?今天我们就来一起聊聊。

消遣能快乐不就行了吗?

可以,但不够

有朋友可能会疑惑,「我就是出于打发时间的目标才去做刷手机、看剧这类的消遣活动,为什么非要让我动脑子创造呢?做个沙发土豆也挺香。」

这种想法可以理解,但正如一句谚语所说,**你消磨时间时,时间也在消耗你。**如果你曾遇到过类似开头那位朋友的困扰,不妨尝试从消遣活动往爱好多迈一步,哪怕是很小的一步,能带来的体验都是更丰富和长久的。

具体来看,我们总结了3个好处——

01 爱好需要承受身心负荷,反而能让我们更快回血

娱乐能让我们获得短暂的快乐,但并不能让我们感到满足。这是因为**我们一直在被动地接收信息,而丧失了作为主体的人的创造性,**很容易产生无聊、空虚的感受。

在电影《花束般的恋爱》里,男主麦曾经是个文艺青年,步入社会之后,高强度工作压得他喘不过气,曾经热爱电影、插画的他,现在却常常借着玩消消乐发泄压力。

图片来源:日剧《花束般的恋爱》

其实越是在这种时候,我们越需要在工作之余进行一些付出身心负荷的活动。可以动手,比如做手工、插花、干点家务活,也可以动动脑,比如研究化妆技巧、写下感恩日记等等。

通过这些活动,我们可以脱离工作这种单一的评价维度,感知自己作为人的主体性,在投入主动创造的过程中恢复精力,进而获得愉悦感**。**

02 爱好能提供更丰富的幸福感,强化自我认知

心理学家把幸福的来源归为两种:享乐型幸福感(Hedonic well-being)和实现型幸福感(eudaimonic well-being)。

- 享乐型幸福感强调当下更积极的情绪状态,即吃到好吃的食物、化一次美美的妆这类消遣活动带给我们的体验。

- 实现型幸福感强调追求人生的意义,涉及到挑战自我和寻求个人成长。实现型幸福感则是更指向需要主动创造的爱好。

心理学家研究还发现,相比只追求上述其中一种的人,同时追求两者的人有更高程度的各种幸福结果 (Huta & Ryan, 2010)。

这个其实并不难理解,获取快乐的来源多了,生活的锚点也就更多了,我们就不会轻易被某一方面的失败击垮。

在电影《完美的日子》里,主角是一位清洁工,但他过得也很快乐,会在家里养花花草草,会在睡前阅读,会用相机给植物拍照。

有研究便发现,拥有多重且和谐的社会身份可以让我们更少体验到与自我差异相关的情绪(比如因为理想的自己和现实的自己差距过大,产生不安和抑郁情绪),进而提升幸福感(Brook et al., 2008)。

用大白话说就是把个人价值放在不同的篮子里,这不但能让我们应对变化和冲突时更加从容,也能帮助我们从内部而非外部标准来评价和认知自我。

03 长期坚持的爱好,还能帮到生活其他方面

发展爱好不但能带来积极的情绪体验,也能创造长久的价值。

把自己的兴趣爱好发展成自己的工作,就是很典型的例子。有研究便证明,职业兴趣与工作内容相契合的人,工作满意度更高,工作表现也会更好(Van et al., 2011)。

图片来源:综艺《奇葩说》

咱们或许没到那么极致的程度,但通过爱好,习得的认知和能力是可以迁移到生活其他事物上的。

拿作者本人举例,虽然爱好不多,但写手账的习惯一直坚持了5年。

坐在书桌前,专注面前的一方纸笔、构思排布和内容的体验,让我的注意力有了显著提升,这对我的工作和生活都有非常大的帮助。

**消遣发展成爱好,**要经历这 3 步

01 从输入到有意识地输出

看剧、看展览这类消遣活动,我们或许只是怀着放松身心的目的去做,但它们就像是爱好前置的一个触角,增加了我们认知的宽度。

正是有了这些或许无意识的行为,我们获得了大量输入信息的机会,如果这时能再前进一步,把输入转化成输出,就有机会把消遣活动发展成爱好。

这种微妙的关系可以用兴趣发展四模型来解释(Hidi & Renninger, 2006)。

兴趣可以分为情境兴趣和个人兴趣。**情境兴趣是兴趣发展的起点,它由环境刺激激发,**在此之下我们会产生积极的情绪体验,体现在注意力集中、产生好奇心理等。

比如,周末出门看到某个美术馆在展出一场主题展览,怀着打发时间的念头走了进去,结果被某位画家的作品所吸引。

而这种良好的情绪体验,促使着你在看完展览之后,查阅这位画家的生平和所属画派,发现自己对这类画风非常感兴趣,甚至冒出了想了解画派历史甚至动手画点什么的念头。

这种意识到内容和自己发生了关联,并且有意愿进一步学习特定内容的认知,便是个人兴趣。

有没有发现什么区别?

在消遣活动里,我们更像一个观察者。但如果我们**能在其中加入自己的思考,就变成了一个参与者,**这时我们的认知已经延展到活动之外,能获得的积极体验也会更长。

图片来源:电影《朱莉与茱莉娅》

02 当认知出现困难,我们和爱好才真正交手

单纯的消遣活动往往是不耗费过多精力的,比如作者经常边看肥皂剧边玩小游戏,剧情和过关是一个都没耽误(是不是也是你 )~

)~

在消遣活动里一心二用之所以可能,是因为事情本身的难度较低,我们不需要投入太多思考,依靠过往的习惯便能及时做出反应,在心理学上这种状态被称作潜念(mindlessness),会导致我们很难对当下的新情况有所觉察,也会产生无聊的心理(Langer,2009)。

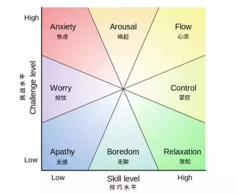

实际上,我们在做事情的过程中的体验,会受到事件本身挑战程度和我们具有的技巧水平****两方面的影响(Keller & Landhäußer, 2012)。

图片来源:wikipedia

像上面所举的边看肥皂剧边玩小游戏的例子,就属于挑战程度和技巧程度都比较低,容易让我们陷入无聊甚至无感的状态里。

但如果**挑战程度高,技巧水平中等,会让我们“被唤起”。**比如一个人刚开始入门打网球,ta 习得了一些基础的操作,和球搭子打球时会感觉兴奋、紧张,但不会无聊。

而当 ta 练习的越来越多,球技显著上涨时,便属于挑战水平和技巧水平都高的状态,这时容易获得心流( mental flow)的体验,全情投入在打网球里,进而暂时忘却了生活和工作的烦恼。

图片来源:电影《跳出我天地》

这提示我们:

- 如果一直做毫无挑战的事情,很难获得幸福感。

- 当面临认知或者行动上的困难时不要害怕,且把它当作一个通向热爱的路标,通过不断深入学习,完成挑战之后你就会发现事物的乐趣。

就像村上春树写自己练习长跑时的心路历程那样,「身体是极为事务性的体系,只有耗时耗日,断断续续地、具体地给它痛苦,它才会认识和理解这信息。」

图片来源:小红书

道理我懂了,怎么开始呢?

01 从自己感兴趣且有挑战的事情开始

不要想着一口气吃成胖子,降低自己开始的难度,在自己感兴趣的事情中挖掘。

比如你喜欢看电影,可以尝试问自己以下几个问题:

你喜欢什么类型的电影?

你更关注电影本身的哪些要素?

故事情节重要还是视听体验更重要......

在思考这一系列问题之后,你大概可以判断出自己真正感兴趣的点是什么。

如果你对某一类型的电影更感兴趣,可以集中起来多看几部,找找它们的共通之处和区别,写下影评和自己的小发现。

如果你对电影的视听体验很好奇,不妨去看电影学的相关书籍和纪录片,get后期剪辑和制作的小知识。

02 给自己一段置身投入的时间

其实很多时候,我们不是没有爱好,而是广而不精。也就是对很多事物都感兴趣,但碰到困难时当下的第一反应还是放弃。

不妨给自己设置一个投入周期,比如一周、21天或者一个月。在这段时间里,每天花30分钟来做这件你感兴趣的事情。

图片来源:电影《我的塞林格之年》

在每天完成之后,试着问自己以下几个问题:

你觉得完成它吃力吗?

你做完这件事之后有变得快乐吗?

在这个过程中,你有走神吗?走神次数和时长是多久?

你有遇到什么困难?又是怎么解决的?

多多留心一下自己在其中的体验,身体和情绪的感受不会骗人。

03 设置一些确切的小目标

如果觉得坚持很难,**不妨设立一个你能以最小难度坚持的小目标,**比如看一页书、运动五分钟.......

这些小目标操作难度更低,意味着给我们带来的心理负担更小,也可以给出当下即时的反馈,让我们收获成就感,进而更好坚持。

04 暂时放下”付出必须要有收获“的执念

在当下这个快速的社会,我们渴望投入之后很快就能看到收获。实际上这种功利的思维模式,会让我们贬低自我的价值,进而陷入内耗(Fredrickson & Roberts, 1997)。

养成爱好是一个长期的过程,短期内很难带来明确的回报,但能在很长一段时间后让你心生感慨:当时坚持下来了真好。即便最后没有坚持下来,过程中得到的快乐何尝不是一种收获呢?

图片来源:电影《心灵奇旅》

想要找到自己的兴趣和热爱,需要我们全身心地投入生活。

只要你愿意付出时间和精力,专注在当下的切身感受,给自己创造新体验,自然而然就能发觉乐趣所在。而正是这些微小的改变,才让我们日复一日的生活变得有意思起来。

看到这里,如果你就是那个把生活过得有滋有味的人,不妨用 点赞 和 在看 鼓励一下自己。如果你身边的朋友有着类似的困惑,也欢迎把文章 转发 出去,让更多人的生活变得有趣起来~

今日互动

你有什么爱好?

你有把消遣变成爱好的经历吗?

References:

Brook, A. T., Garcia, J., & Fleming, M. (2008). The effects of multiple identities on psychological well-being. Personality & Social Psychology Bulletin, 34(12), 1588–1600.

Fancourt, D., Garnett, C., Spiro, N., West, R., & Müllensiefen, D. (2019). How do artistic creative activities regulate our emotions? Validation of the Emotion Regulation Strategies for Artistic Creative Activities Scale (ERS-ACA). PLOS ONE, 14(2), e0211362.

Fredrickson, B. L., & Roberts, T. A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. Psychology of women quarterly, 21(2), 173-206.

Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational psychologist, 41(2), 111-127.

Huta, V., & Ryan, R. M. (2010). Pursuing pleasure or virtue: The differential and overlapping well-being benefits of hedonic and eudaimonic motives. Journal of happiness studies, 11, 735-762.

Keller, J., & Landhäußer, A. (2012). The flow model revisited. Advances in flow research, 51-64.

Langer, E. (2009). Mindfulness versus positive evaluation. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Oxford handbook of positive psychology (2nd ed., pp. 279–293). Oxford University Press.

Van Iddekinge, C. H., Roth, P. L., Putka, D. J., & Lanivich, S. E. (2011). Are you interested? A meta-analysis of relations between vocational interests and employee performance and turnover. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1167.

本文关键词:爱好、消遣活动、生活乐趣

欢迎大家在 KY 账号内搜索你需要的科普,如果没提到,也可以在文章下留言~

图片源自网络,侵权请联系

搜索文章丨心理测试丨招聘丨转载丨合作 请戳菜单栏

点点 在看,让生活变好玩👇