冬天脱光光做这件事,好处太多了

发表时间:Mon Jan 01 2024 20:50:51 GMT+0800 (中国标准时间)

knowyourself2015 https://mmbiz.qpic.cn/sz\_mmbiz\_jpg/Mz0ovPEFMRJZ2YrITUuqz2ZLhXiaYW111cBDHltZdIxsNZ5WSicgibFzRtiathzjSvLbKjbXIENdT1ye0ELPDzJPibA/0?wx_fmt=jpeg

以下文章来源于FeelBetter感觉好多了

新的一年,大家准备干点啥?

看了看朋友圈,不少朋友都去泡汤了,想以崭新的面貌迎接2024年。

左右滑动查看。图片来源:小红书

想象一下,迎着凛冽的北风,你来到了那家汤泉门前。推开门踏进去,温暖的气息瞬间包裹住你的身体。

取手牌、换衣服、淋浴,你终于来到了汤泉池边,伸了只脚,软趴趴地跌了进去。

水底的那份温热吸走了你。

你靠在池边,一动也不想动,享受着水流的按摩,感受着轻微的浮力晃荡着身体。

你彻底放松下来……

当我这么跟朋友激情安利的时候,她默默丢出一句:在家洗澡不好吗,为啥非得花这钱?

好家伙,这个知识盲区必须得扫一扫了——虽然都是个洗,但泡澡🛀可比普通淋浴🚿爽多了!

泡澡和淋浴,有什么不一样?

淋浴更方便,泡澡更享受,看起来各有各的好处。

但隔壁爱泡澡的日本人做了一项实验,可能会重新帮你认识这两件事。

研究人员找来了38 名健康成年人志愿者,把他们随机分为两组,两组人员都被要求进行为期2周的浸浴干预(每天浸泡在约40°C温度的浴池中10分钟)和为期2周的淋浴干预(每天仅进行普通淋浴),一组是先浸浴再淋浴,另一组则顺序相反,先淋浴再浸浴。

干预结束后,研究人员对他们的主观健康状况进行评估。

主观健康指标评估中,浸浴组在疲劳、压力、疼痛等主观健康指标上显著优于淋浴组。

_

疲惫评分减少

压力评分减少

疼痛评分减少

淋浴干预后

8.4

10.2

3.0

浸浴干预后

15.5

15.3

6.8

数据来源:文献[1]

在SF-8健康测验中,浸浴组在总体健康、心理健康、社会功能等几个维度的评分显著高于淋浴组。

干预后评分

总体健康

心理健康

社会功能

淋浴组

50.2

46.4

47.0

浸浴组

54.5

50.2

49.9

数据来源:文献[1]

POMS情绪状况量表也显示,浸浴组在焦虑、抑郁、愤怒等负面情绪上的评分显著低于淋浴组。

干预后评分

焦虑

抑郁

愤怒

淋浴组

46.5

49.6

50.0

浸浴组

43.7

47.5

46.9

数据来源:文献[1]

从研究结果看来,与普通淋浴相比,泡澡似乎对身心健康更有利。

研究者认为,人在泡澡时,水的高热作用、液体静压力、浮力以及水的粘度都会对人体产生一定的作用,而这是在淋浴时体验不到的[1]。

图片来源:《老友记》

呼~~泡澡真的很解压

泡完澡,睡得更香了

晚上泡澡,不仅是清洁身体,也是个清扫疲惫感的过程。

泡澡舒缓、解压,自然不必多说。

还有不少朋友觉得,泡得舒服之后,睡觉都变得更香了。

图片来源:小红书@咿呀鸭

是真的!

近期日本的一项研究对比了淋浴、短时间浸浴(5.2 ±1.4分钟)和长时间浸浴(16.1 ±3.0分钟)对睡眠的影响,发现长时间浸浴对睡眠的影响优于另外两种。

简单来说,热水泡澡调节了人体的核心体温,先促进体温升高,再使其自然下降,激活了能够助眠的副交感神经,从而缩短入睡时间,改善睡眠质量[2]。

一项关于热水浸浴和淋浴对睡眠影响的荟萃分析也支持了这个结论,认为在睡前1至2小时内进行热水浸浴,可以显著缩短睡眠起始潜伏期,平均减少8.6分钟[3]。

睡眠质量改善了,慢波睡眠,也就是我们常说的深度睡眠的时间也就随之增加,对身体修复和记忆巩固都有非常积极的效果!

泡澡还可能缓解抑郁

最近在社交平台看到一种说法,「抑郁是水溶性的」。

虽然是一种比喻,但还真有研究证明,泡澡可以缓解抑郁。

一项关于泡澡和运动的随机对照试验发现,经过8周的干预治疗,接受热水浸浴治疗的患者与接受体育锻炼治疗的患者相比,抑郁评分(HAM-D汉密尔顿抑郁评分)减少的幅度更大[4]。

所以说,泡热水澡在短期内对抑郁症状的改善,可能比运动锻炼还更有效。

泡澡能让我们获得短时的放松和快乐,这不难理解,但缓解抑郁是怎么做到的呢?

其实,这个原理也与我们前面提到的泡澡助眠有关。

越来越多的研究支持昼夜节律紊乱可能是抑郁的致病机制[5]。

热水浸浴就可以通过调节核心体温来改善抑郁症患者的睡眠质量,加强睡眠,促进大脑活动,有效缓解抑郁[4]。

图片来源:小红书@🍑好物姐姐~

近些年来,有许多研究在探索抑郁症新的干预治疗方法,一项发表在《美国医学会杂志(精神病学分册)》上的研究证实,通过全身热疗法(将人体核心温度加热到38.5°C)可以显著减轻抑郁症状,且治疗效果至少持续6周[6]。

虽然咱自己想要完美复刻实验条件比较困难,但是泡个美美的热水澡,被动加热一下,四舍五入也算全身加热啦。

泡澡还能降低心血管疾病风险

除了让我们睡得舒适、心情舒适,这些日常中可见的小确幸。泡澡甚至还可以真真实实地降低心脏病、猝死和中风等心血管疾病的风险。

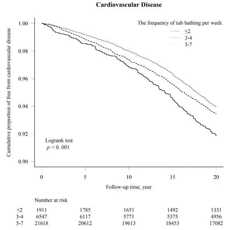

一项囊括30076名日本中年人的,随访20年(1990~2009)的研究显示,泡澡的次数越多,心血管疾病的发病率越低[7]。

泡澡频率与心血管疾病风险之间的关系,三条曲线由上至下分别为每周≤2次,3-4次和5-7次。图片来源:文献[7]

与每周泡澡≤2次的人相比,那些每周泡澡≥3次的人,患冠心病的风险降低了25%,患中风的风险降低了13%。

关于桑拿浴的一项综述研究也发现,桑拿浴与猝死和其他心血管疾病风险的降低显著相关[8]。

原因可能与桑拿浴降低血压、改善血管弹性、增强副交感神经活动、改善心脏自主神经系统平衡、调整血脂等机制的共同作用有关[9]。

要注意的是,泡澡可以降低心血管疾病风险,却不能被用来作为患者的治疗手段。且有心血管疾病病史的人,在泡澡时还有许多注意事项需要留心!

很重要!泡澡前必须知道这些

这类人不适合泡澡

**有心血管疾病病史人群、高血压人群:**泡澡时全身毛细血管扩张,体表血管扩张,心、脑等重要器官的血液相对减少,有发生意外的可能。

**糖尿病患者:**泡澡时血管扩张、容易引发血糖变化,出现头晕甚至晕厥情况。

这些时候不适合泡澡

**空腹和吃饱时:**空腹泡澡容易造成缺氧和低血糖;而饱腹后血液主要供应消化系统,泡澡时血液供应在皮肤表层,可能会造成脑供血不足,引发缺氧。(饭后一小时后泡澡更合适)

血压低时:泡澡时水温较高,会造成血管扩张,低血压时容易出现脑供血不足。

饮酒后:肝脏忙着代谢酒精,会抑制糖原释放。而泡澡时,葡萄糖消耗增多,如果血糖得不到及时补充,容易头晕眼花,严重时可能发生低血糖昏迷。(更不要学电视剧在泡澡时喝酒啊喂!)

高强度体力/脑力活动后:体力活动后血液循环处于活跃状态,脑力活动时大脑对血液需求量大,泡澡时血液向体表皮肤转移,可能造成大脑供血量迅速降低,甚至导致晕厥。

其他你应该知道的泡澡小tips

🛁 泡澡最佳水温为41℃,这个温度的水最能消除疲惫感[3]。

💧 水位在心脏位置上下可以减轻压力。

🥛 旁边记得准备一杯水,泡澡时出汗量大,需要及时补充水分。

⏱ 泡澡时间最好不要超过半小时。尤其对心血管病患者来说,泡澡时间过长,易引起心脏缺血、缺氧,诱发意外。如果喜欢泡久一点,可以隔段时间起身补充点水分,歇一歇。

🚪 在家里泡澡记得通风!

🚫如果感觉到不适,立刻暂停泡澡!

如果你已经吃下安利,我们还准备了一波氛围感与实用性兼具的泡澡好物,来公众号 FeelBetter感觉好多了 后台回复 泡澡 即可获得,希望你能享受到更好的泡澡体验!

无论是出去泡汤,还是在家里泡澡,快乐和放松是第一要义!

在缓解压力的基础上,去探索泡澡带来的更好、更独特的体验,修复身体和精神。性价比超级高啊!

注意事项都看了吧!准备好了,就可以开始一场完美的浴室之旅了!

记得 转发 给你爱泡澡的朋友,新的一年约个时间一起泡啊!

作者

lily

我觉得我还可以再抢救一下

References:

[1]Goto, Y., Hayasaka, S., Kurihara, S., & Nakamura, Y. (2018). Physical and mental effects of bathing: A randomized intervention study. Evidence-based complementary and alternative medicine, 2018.

[2]Maeda, T., Koga, H., Nonaka, T., & Higuchi, S. (2023). Effects of bathing-induced changes in body temperature on sleep. Journal of physiological anthropology, 42(1), 20.

[3]Haghayegh, S., Khoshnevis, S., Smolensky, M. H., Diller, K. R., & Castriotta, R. J. (2019). Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis. Sleep medicine reviews, 46, 124-135.

[4]Naumann, J., Kruza, I., Denkel, L., Kienle, G., & Huber, R. (2020). Effects and feasibility of hyperthermic baths in comparison to exercise as add-on treatment to usual care in depression: a randomised, controlled pilot study. BMC psychiatry, 20, 1-13.

[5]Crouse, J. J., Carpenter, J. S., Song, Y. J. C., Hockey, S. J., Naismith, S. L., Grunstein, R. R., ... & Hickie, I. B. (2021). Circadian rhythm sleep–wake disturbances and depression in young people: implications for prevention and early intervention. The Lancet Psychiatry, 8(9), 813-823.

[6]Janssen, C. W., Lowry, C. A., Mehl, M. R., Allen, J. J., Kelly, K. L., Gartner, D. E., ... & Raison, C. L. (2016). Whole-body hyperthermia for the treatment of major depressive disorder: a randomized clinical trial. JAMA psychiatry, 73(8), 789-795.

[7]Ukai, T., Iso, H., Yamagishi, K., Saito, I., Kokubo, Y., Yatsuya, H., ... & Tsugane, S. (2020). Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke. Heart, 106(10), 732-737.

[8]Laukkanen, J. A., & Kunutsor, S. K. (2019). Is sauna bathing protective of sudden cardiac death? A review of the evidence. Progress in cardiovascular diseases, 62(3), 288-293.

[9]Laukkanen, T., Lipponen, J., Kunutsor, S. K., Zaccardi, F., Araújo, C. G. S., Mäkikallio, T. H., ... & Laukkanen, J. A. (2019). Recovery from sauna bathing favorably modulates cardiac autonomic nervous system. Complementary Therapies in Medicine, 45, 190-197.