点击上方蓝字 KnowYourself > 右上角 ··· > 设为星标 ⭐️

最近有个超火的模仿视频你们刷到了吗

这个视频原发在抖音,来自抖音博主@别说话了好不好 。微信上没有账号。这个链接里的也是搬运,本来想给大家截图,但图片实在没有视频精彩......欢迎大家去看原版、给原博的演绎点赞!

给编辑部分享了这个视频,群里打下一串哈哈哈哈,不过也有同事吐槽:

「好笑是好笑,但仔细想想不觉得很烦吗!

**这种推荐我也信过几回,**每次去完都会感觉上当受骗,再一看打分都是4分多、5分就更来气,也太水了。

最烦的是,我只是搜过某个地点,甚至只是误触了一下,接下来两三个月首页全是这种绝绝子,你就感觉网红们的语言仿佛在通货膨胀。

好怀念种草诞生之前的互联网,淳朴多了!」

你们也有类似的感受吗?

一边对这些充满了夸张修辞的网红推荐心生戒备,一边又离不开它们,不看的话,出门还真不知道玩什么吃什么。即便不喜欢,也还是每天刷个不停。

一头是疲倦和烦躁,另一头的单调和无聊,上班已经够累了,还要在互联网这两头之间走钢丝。到底为什么?以及,凭什么啊?

你的推荐、我的需求

对不齐

广告学和传播学都有大量研究证明过,越是高情绪唤起的内容,越容易被传播,也容易被我们点开。大脑来不及发挥理性评估,就上钩了[1]。

这种过度刺激的信息接触多了,不仅使人疲劳,还会激发抵触心理,从而降低对这种内容的接受度和信任度[2]。

小红书用户@就是熙妹儿 :别太离谱......

在被刺激之前,大脑原本应该评估什么呢——我们的需求和对方的推荐维度,能否匹配上。

我们的需求是:我从外地来旅游,想要吃到当地特色苍蝇馆子、还没有太多人排队。

网红爆款推荐的是:好看、好吃,所有人都在去。

看出差别了吗?前者非常精细,后者非常粗糙,二者并不匹配。

你再仔细想想,什么情况下我们去主动刷这种推荐?是我们不知道要做什么的时候。

换句话说:自己的需求越是模糊、颗粒度越大,这些爆款话术,就越容易趁虚而入,我们也越容易失去判断力。

你是来旅行、体验、休息的,还是来打卡的呢?

来源:小红书用户@墨鱼丸子不想烧

而这种渗透,有一个意想不到的推手:数据简化**。**

科技社会学博士**@李子**解释了这类推荐算法的本质:「本质是数据,是指标,技术负责把指标挖掘出来,再根据我们的反馈建立起一个量化模型。

**它是对世界的一个简化,不能概括我们真实、复杂的感受。**它强化了某些指标,但会蒙蔽另外一些指标。至于强调哪些、不强调哪些,则是一种价值选择。」

为什么非得简化?

任何的推荐系统背后都有着复杂的设计和算力投入,平台首先要做的,就是把无法量化的体验通过数字、视觉化的方式直观呈现出来,供其他人决策参考。

把好吃、好看,简化成五星制⭐️、赞👍vs踩👎二元制后,推荐就能更直观,也能保证大家做推荐时,不会因为要写太多、不知说啥而没法表达意见。

同样的,网红们在封面标题上也只能尽力展示几个重点的维度。只不过他们关注的往往是:跟风、必去、拍照好看。

当这些简化过的价值选择无法同你的需求匹配时,就很容易产生上当受骗的感受。最终,每个人都在试图追求差异化的路上,走向雷同[3]。

做不到精准匹配

还不能减少打扰吗?

不是说算法很厉害,能做个性化推荐吗?而且我也没点啊,怎么总刷出来这样的东西?个性化在哪?

这就不得不说下爆款背后的逻辑了。

我们每天看到的高仿标题、爆款封面,都是源于一套「展示-命中-鼓励-模板化-再展示」的链条:

社交媒体会提供流量给视觉刺激大、容易被认可的内容,让它广泛传播。提供流量的手段包括了给到更多曝光机会、让粉丝打开app时优先看到、帮助相关内容出现在热榜、打上特别标记等等。

**其他创作者看到之后,为了获得相同的流量、认可度,就会模仿、二创,供用户观看。**他们会分析、测试什么样的关键词更容易被读者打开,然后利用它。

他们甚至不需要亲自去体验,也可以生成爆款内容。

来源:微博用户@Mapleinbluemood

很多时候,恰恰是平台先营造了一种「这东西很火」的氛围,一部分人相信了,蜂拥而上复制它,导致你产生一种感觉「这真的很火」「它值得推荐」,忍不住加入它。

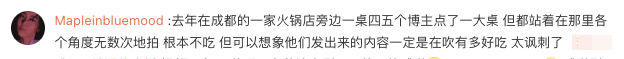

互联网六月新梗「city 不 city」引发模仿。这个梗来自博主@保保熊(左下绿衣男性)。为了这个流量,他自己本人都在模仿,个人账号里连续发布了多条内容。

对于平台来说,这样的内容会让你在这里停留的时间久一点,而够久,意味着能够产生消费。相似的原理,也被用在拉斯维加斯的赌场,用来收割游客的全部财富[4]。

正是这种链条,造就了《景观社会》里所谈到的循环,「使人们以主体的自觉进入到消费社会的资本逻辑之中」[5]。

从长远来看,你会发现整个链条里,除了平台,几乎没有受益方:

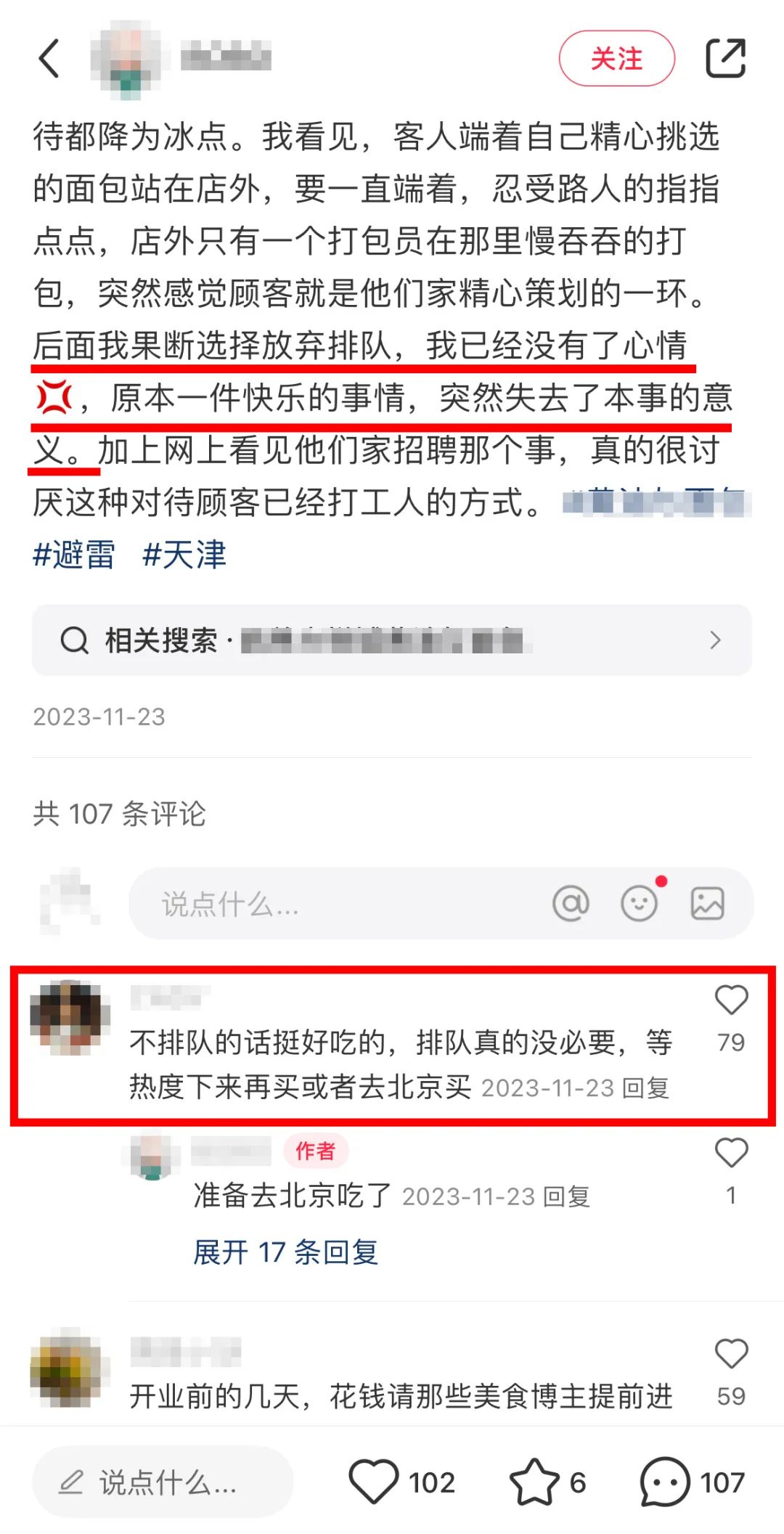

**对于那个被推荐的对象来说,成也爆款,败也爆款。**客流量突然加大、排队时间变长、供小于求。大众的预期会被拉得很高,损害消费者的体验。除非热度过去,否则很难纾解。

**对创作者来说,则是「被景观所操控」,损害正常表达。**毕竟博主如果不这么做,就拿不到这个流量,那么 ta 的内容大概率是无法被你看到的,长此以往,会挫败创作欲。

而习惯了被流量驯化的博主,则要持续地考虑如何博得他人的自恋反应,很容易陷入焦虑[6]。

图片来源:《美国恐怖故事集》S01E04

对社会来说,大量的、同质化的、视觉性的展示和分享,影响着我们对美丑、好坏的评价体系,无论是生活方式,还是社会认同,都很容易标签化、单一化。

于是今天,当你打开各个app:

「人生是旷野」配图阿勒泰;

「好吃到爆」等于高油盐糖加暖色滤镜;

「松弛」就是去小县城、小胡同里的咖啡馆门口,端一杯手冲;

「30岁重启人生」就是健身、做头、学外语,最好晒一张留学录取通知书......

图源:《黑镜》S03E01

**对于用户来说,焦虑、隔阂也产生了。**怎么别人的这么好看?我要怎么才能过上那样的生活?当我们被要求奔着单一、既定的维度努力,就没有空间留给松弛。因为那些社交媒体包装过的生活,永远比你的更完美。

可以说,健康焦虑、评价焦虑、容貌焦虑、养育焦虑......无一不和这链条有关。

焦虑后面,还会伴随空虚和单调,因为我们已经习惯了接受网红和平台给我们的价值选择。

朋友圈实例,不看推荐出门不知道去哪。

网红爆款侵蚀下

如何自救

链条如此紧密,大环境这么难以撼动,我们还有必要挣扎吗?当然,当庞大的系统碾压下来,甚至都找不到一个合适的对象发泄时,至少,我们还可以从小处着手,用真实的、不完美的经验去替代对简化指标的盲从,从而守护我们的生活。

而如同@李子在自己的音频节目《失控年代的重建生活法》中所言:「了解结构性的因素,就是做出改变的第一步。」

图片来源:《黑镜》S03E01

在我们身边,已经有很多人给我们打样了。他们的方法,就是跟推荐反着来。其中最有代表性就是**「3.5分生活法」**:

找那种评分 3.5~4 分之间的店,最好是开业5年以上的老店,点开评论看看,如果靠前的差评没有踩在自己的雷区,且不是常客留言,那大概率会好吃。

评分太高的店,必定做了很多迎合消费者的妥协,或是做了分数维护不可信,反而是这类店,常客会复购,但不会想着给店家打分,分数会有偏颇实属正常。去吃了,自然知道好不好。类似的原理,也可以举一反三,用在外卖、电影、旅游上。

图片来源:陈晓卿在《圆桌派》上的分享[7]

做自己生活的甲方

而不是互联网的乙方

我们真的意识不到这些网红爆款和推荐算法的问题吗?不是的,我们知道。但我们依然继续用着它们,**是因为我们在内心深处害怕出错,害怕浪费时间和金钱,以至于我们愿意牺牲一部分体验,来换取小小确定性。**满足安全感,本是好意。

试想一下,如果你就去长沙待一天,你会不想去岳麓书院、不想嗦粉、吃小龙虾吗?你去北京,要全程避开天安门、烤鸭吗?没必要。我们是需要它们的。

在某些场景下,遵循简化过的指标、参考大众的平均意见确实高效。没有必要一棒子打死所有的推荐。

我们需要的,是让指标维度丰富一些,注意自己的精细化需求。

而有些平台,也已经在这样改善。

**我们还需要对自己的感受诚实,分辨自己的需求。**学着分辨爆款里,哪些信息能为我所用,哪些不能。

当我们习惯了把爆款当工具,而不是目的后,就不容易牵着鼻子走。如果真的能找到心心相印的推荐、博主,收获感也会大大提升。

将以上两个过程循环起来,就能为自己建立生活的正反馈。

@李子举了一个例子:

我们在 App 里刷到的「糯叽叽」「软啪啪」这种描述,和我们真的去到线下吃上一口的体验,可能是有些许不同的。

而当你体会到不同之后,你就会有一种感受,我好像成功地对抗了这个算法系统一次,那么我就会得到一个正反馈,下一次我会更在意我的感受。

这是一种需要刻意培养的能力,但别嫌麻烦,它是我们找回主体性、和内在自我建立连接的重要途径。少「抄作业」,多问问自己需要什么,何尝不是一种抵达自我的方法?

我喜欢什么、我想获得什么、什么最能打动我......点点滴滴累积反馈,这就是在 know yourself 呀!

说到底,做自己生活的甲方,而非互联网的乙方,才是正经事。

今日互动

跟风最成功的一次是什么样的?

或者,你有跟风失败的经历吗?

References:

[1] Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral? Journal of Marketing Research, 49(2), 192-205. DOI:10.1509/jmr.10.0353

[2] Garcia, D., & Sikström, S. (2013). The dark side of emotion in the digital age. Emotion Review, 5(4), 394-399. DOI:10.1177/1754073913484375

[3] 蒋建国, & 陈小雨. (2019). 网络"种草":社交营销,消费诱导与审美疲劳. 学习与实践(12), 7.

[4] [失控年代的生活重建法:技术与人30讲]. (2024, May 30). 这个社会,在制造更多的「瘾」吗?[audio]. 看理想. https://shop.vistopia.com.cn/detail?id=355

[5] 德波, G.(2007)。景观社会评论(梁虹译,第28页)。广西师范大学出版社。(原作出版于1967年)

[6] 美 科胡特 Kohut, Heinz. (2015). 自体的分析. 世界图书出版公司北京公司.

[7] [看理想]. (2024, May 30). 【圆桌派 第一季】EP23 饭局:如何成为饭局达人? [Video]. 优酷. https://v.youku.com/v_show/id_XMjIzMDg0NjYzNg==.html?spm=a2h1n.8251843.playList.5!3~1!2~3~A&f=28497342&o=0

本文关键词:技术哲学、技术伦理、网红、爆款、网络种草、新媒体、审美疲劳

欢迎大家在 KY 账号内搜索你需要的科普,如果没提到,也可以在文章下留言~

图片源自网络,侵权请联系

搜索文章丨心理测试丨招聘丨转载丨合作 请戳菜单栏

作者 / Lynx

Just another very flawed human.

专业支持 / 李子

研究数字健康与技术伦理的科技社会学博士,看理想app连载中

监制 / Emma

编辑 / KY主创们

我们同时提供以下服务

欢迎搜索FB公众号关注,下载知我心理或月食APP

点点 在看,做自己生活的大甲方👇