少年感,为什么首先是一种「害羞的感觉」?

发表时间:Thu Dec 07 2023 20:50:33 GMT+0800 (中国标准时间)

knowyourself2015 https://mmbiz.qpic.cn/sz\_mmbiz\_jpg/Mz0ovPEFMRL3gGFua0oyBks8VoXXs0mBARthNyg6vDkTJJkpb39NfxJ7UB9q2Je6vddGibFSB4iaxXzgNGUicO4Gw/0?wx_fmt=jpeg

策划、撰文 / 卢舫

编辑 / KY主创们

你好,请你凝视「少年感」这三个字,然后选择一个你脑子里面最先出现的人 ——

「少年感」固然不是一个新话题了,事实上,它甚至是咱写东西的人通常会避之不及的话题。少年感像水中月,人人见过它,大家都想捕捉它,最后都无法具体精确地描述它。

它往往是一个神秘嘉宾,每当娱乐圈或者某些文艺作品里新出现一个符合特定标准的人,它就会跟这个人一起出现,跟着这个人上两天微博热搜,跟全世界说一声「surprise!又是我」。

好像没有预定轨道,会突然掠过地球的一颗美丽彗星。

今天,我试图描述这颗注定无法被描述的彗星。想挑战一下,去找「少年感」的部分答案。

没有一个「少年」,****

可以自如地和世界交手。

回想一下,我们似乎更容易在人害羞时的眉目里,看见少年感。少年感总带着某种怯。

其实这也不难理解,之所以叫「少年感」,可能就是因为这种感觉让人想起了年少时身边的人们。

回想起年少时的人,无论是那个在演讲台上哆嗦的男同学、还是看见暗恋的人会脸红的女生、又或者不敢举手回答问题的同桌,大家或多或少,都带着一种因为没有习惯这个世界、没有了解某种状况,而流露出来的不安和后退。

有人在成长过程中很快地学会了抹掉、或者藏下这样的不安和怯意,而有人的怯还会在某些时刻外露着。

张子枫当年参加《向往的生活》录制时,曾经因为「少年感」上过微博热搜。她和彭昱畅,像是家里一对羞涩的兄妹,和黄磊、何炅一起,在乡野中接待不同来客。

我猜,节目组确实有意让ta们四人在一起,传递出一个「寻常人家」的感觉,张子枫和彭昱畅也确实让人想起了,少年时那个家里来客人了首先会躲进房间的自己。

比如有一集里,周迅来节目做客,张子枫面对这名自己一直很喜欢的演员,去递一杯水都要先提起十二分勇气,才敢全身僵硬地拿过去。

许多网友正是被这样的羞涩吸引,用少年感为其标记。

而提到害羞的明星,可能很多人和我一样,还会想到朴树。

这位北大教授之子,在1999年就凭一张名叫《我去2000》的专辑红彻乐坛,专辑里《New Boy》这首歌,通过MTV向86个国家播放。

在21世纪的头一个十年里,朴树俨然大有被华语音乐圈捧上神坛的意思。但身居神坛之上,朴树却依然十年如一日给人羞涩、惜字如金的形象。

我曾经见过他本人一次(吹到现在),是作为观众,去参加《明日之子·乐队季》的录制,朴树在这个节目里是一名评委导师。当要点评选手的表现时,他结结巴巴,看起来比选手还紧张。旁边邓紫棋看着他的眼神,让我想起小时候上台演出时,班主任用目光给我加油,叫我别慌。

后来,导师要和选手在台上表演一个节目,朴树选择了在旁边沉默地弹着电吉他,在主持人叫他说些什么事,他吞吞吐吐了半天,最后讲了句「就开始唱歌吧」。

那是2019年,《我去2000》火了一遍后,《平凡之路》又让他火了第二遍。但羞涩和怯意,没有被名气和喝彩冲淡。

在许多人眼里,朴树就是一个从未试过轻松驾驭生活的人。这种不轻松,不只表现在他的害羞中。

曾有一位乐评人说:

「中国音乐人里面,有两个最让人心疼,一个是现实与理想产生巨大落差的许巍,另一个是不断在自我和商业间挣扎的朴树。」

让我们再把目光拨回2000年以后,去看那个如日中天的朴树,他一面的生活是拍广告、拍电影、上春晚,另一面是在半夜痛哭,说「我瞧不起我自己」,问自己「我是谁?我该做什么?生命到底该是什么样子?我究竟该如何与这个世界相处」。

在这样的自我挣扎里,他退隐了好长一段时间。2014年乘着《平凡之路》的势头复出以后,走进大众眼里的是瘦削的身影、羸弱的体质,和「我缺钱」的直率与困境。

「意气风发」似乎从来和他无关。

朴树今年50岁了,依然是一代人心里关于「少年感」的脸庞。或许正是因为他和这个世界磨合得不顺,才擦出少年感的火花。

我想起曾经看过一句话:

「生活当然要充满问题,没有问题就老了。」

这句话我记了很多年,总感觉,它有好几层含义。

我想,我们可以达成的共识是:生活里的许多规则、教条,都是取了人群中的最大公约数。这意味着,生活中有大量平庸、浮躁、功利、而没有态度的事情。假如一个人可以在这些事情中风生水起而从不困惑,ta大概很难是一个特别年轻的人了。

**而在生活面前的露怯、疑问、不安,很多时候也意味着对这个世界的敬畏和谦逊。**这需要ta们不觉得自己会轻易获得喜欢,也不认为自己已经是一个很厉害的人。无论外界如何,ta们都保持着向自己和世界发问。

再从另一个角度来看,人对少年感的审美本质上可能是一种对悲剧的审美,被困住的、有缺陷的形象,总比全然完美的神更有魅力。人的美丽,需要困境来成就。

但这种美丽不只是因为「困境」而已,也是因为「困境」之后,ta们不屈膝。小至张子枫面对周迅时尽管羞涩,依然尝试去用自己的方式去靠近;大至朴树一边问自己生命的意义,一边用自己的姿态活着,都各自透露着或小或大的倔强和勇敢。

在露怯和不完美之下,与困境缠斗,是少年气真正的来源。它让人想起明知石头推不完、也一次一次推上去的西西弗斯,比单纯的白衬衫和虎牙,更有朝气,更经得起推敲。

(经历困境后,如何在困境里成长起来?公众号后台回复「成长」,会有一些可能的答案。)

一记用力很猛的挥拳,

往往是「少年」的注脚。

既然少年感不会来自对生活的全然服从,那么,不服从的人里,肯定就有那么一批,是要站起来,向生活挥拳的。

比如日本的年轻巨星菅田将晖。我们来看看17岁出道、现在年仅29岁的他,饰演过的角色 ——

高中生、不良少年、废宅、拳击手、超级英雄、政客、歌手、异装癖、乱伦癖.....

图右为菅田将晖

当人们觉得他是一个柔弱的病娇少年时,他可以在另一部戏里出演搞笑的「屌丝角色」;当大家都认为他是一个冉冉升起的影坛新星时,他转身去搞起了音乐;当大家猜搞音乐他肯定要憋一波大的时,他主动把导演请到自己乐队的排练房看排练,尬唱半生不熟的歌。

菅田将晖好像要用自己的职业生涯来不断地探索世界,每次生活叫他按着某种轨迹来走时,他回头就给生活一拳,挣脱开来,走自己想走的方向。

日本的某个节目是这么形容他的:「他绝对是会把20年代能做到的事情全都用力做到的人,不会给自己留下遗憾」。

关于他,还有一个经久不衰的话题:「菅田将晖是帅哥吗?」

而就是在这经久不衰的话题之下,我们看到的菅田将晖可以是这样的 ——

又可以是这样的 ——

图右为菅田将晖

这样的 ——

这样的 ——

或者这样的 ——

你仔细看这些照片,像不像每张都写着:

「我真不care。」

只从我这个旁观者看来,菅田将晖像是一个在跟生活撒野的人,他不想太听生活的话。而挥向生活的拳头还有另一种,那是更直接的挑战、更用力的上勾拳。

事实上,写到这里时,我的脑海里没有想起一个非常具体的人,反而想起了一首诗:北岛的《回答》。

我相信许多人都读过这首诗,它开头的两句正是经典的:

_卑鄙是卑鄙者的通行证,_高尚是高尚者的墓志铭。

百度这么介绍它的:「《回答》是诗人北岛1976年创作的一首朦胧诗,它标志着朦胧诗时代的开始。诗中展现了悲愤之极的冷峻,以坚定的口吻表达了对暴力世界的怀疑。」

它是怎么怀疑的呢?诗里是这么写的 ——

我来到这个世界上,

只带着纸、绳索和身影,

为了在审判之前,

宣读那些被判决了的声音:

告诉你吧,世界,

我——不——相——信!

纵使你脚下有一千名挑战者,

那就把我算做第一千零一名。

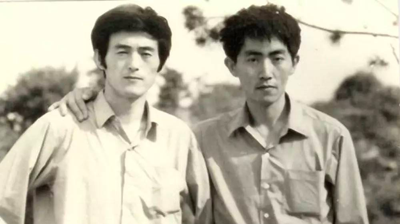

年轻的北岛(图右)

掷地有声的「我不相信」,塑造了那个年代里许多文艺青年的心灵。当年27岁的北岛写下这首诗,是为了挑战权威。而今天,我觉得如果这首诗有旋律,它会是一首关于「少年感」的主题曲。

**「少年」有时候也意味着一种人生探索的刻度 —— 前面还有青年、壮年、中年、老年,你要慢慢探索。**如果你什么都相信了,探索似乎也失去了意义。

只有自我坚固的人,

才能至死是少年。

写到这里,再回头看,羞涩也好、叛逆也好,「少年感」事实上像是一个关于「自我」的事情。

当你把「自我」呵护到一个恰到好处的时候,「少年感」就会被保护下来。自我不能太大,大到让你觉得自己比世界更大;但又不能小,小得让人随波逐流。

还有,「自我」可能还需要一定的坚固。

公众号北戴河桃罐头厂电影修士会曾经写过一篇文章,标题叫做《张国荣永远都是港岛少年感代言人》。

文章里提到一个很动人的小故事:

据一位香港市民回忆,1998年的一个深夜,她在路边失控大哭。

这时一个路过的男子问她,“可不可以帮到你?”

“帮不到,你走开。我不是那么容易帮到的。”

但男子没有走,而是耐心陪着她,等她情绪平复后两人聊了一夜。

之后她才知道,那个人是大明星张国荣。

在2000年的热·情演唱会上,他对粉丝说:「自己从艺二十多年,最骄傲的不是取得的作品和成就,而是一直记得自己叫张国荣。」

这个小故事大概可以很好地注解他说的这句话 —— 无论站在多高的舞台之上、获得多少掌声,都记得自己原本是一个怎样的人,记得自己应该做一个怎样的人。

说起这场热·情演唱会,张国荣亲自参与设计舞美和造型,但最终,留着长头发、踩着高跟鞋、穿着浴袍和裙子唱歌的他,惹来极大争议,被港媒大肆嘲笑。

就在这场演唱会的最后,这个那么谦逊的明星,对着数万观众说:「其实我整个的主题就是说人要懂得怎样去爱人之外,最重要的是懂得欣赏你自己——我。」

「恰到好处的坚固自我」听起来很抽象,幸好有张国荣,一个这么具体而无可辩驳的示范。

最后

我觉得「少年感」这个词其实有失偏颇,毕竟「少年」似乎在性别上更偏向于男性,但事实上,我眼中「少年感」的状态,应该是没有性别之分的。

主流媒体倾向于把少年感跟更外在的事情联系起来,比如下午三点照在脸上的阳光,比如柔软的发丝、弯弯的笑眼,比如干净的衬衫和牛仔裤,虎牙或者酒窝。

今天,我想给这种倾向泼一盆冷水,我反而觉得,「少年感」本质上是一个非常非常向内的事情。它最终是关于人怎么和「自己」相处。

今天写到的每个人,ta们都有一个共同的习惯:和自己对话。Ta们习惯地问自己:我可以去做这件事吗?我这样活着有意义吗?我是什么样的人?我要相信这些东西吗?

问题的答案,无论是或否,积极或消极,其实不是最重要的。「少年感」迸发于寻找这些答案的过程中。

假如,你心中也有一个自己,经常和你对话。我想,心中的那个自己,一定也会散发出某种体温。

那温度,就是你的「少年感」。

图片源自网络,侵权请联系。

搜索文章丨心理测试丨招聘丨转载丨合作 请戳菜单栏