我发现,被工作干了一天后,做这种事回血更快

发表时间:Tue Jan 30 2024 20:50:34 GMT+0800 (中国标准时间)

knowyourself2015 https://mmbiz.qpic.cn/sz\_mmbiz\_jpg/Mz0ovPEFMRJYicZwftfIFqkSancyylcckBnPYIywXL51rj96635AbK2h435GHLTPgfGu96hEWyNzZuPwW30SVEw/0?wx_fmt=jpeg

以下文章来源于FeelBetter感觉好多了

不知道你的朋友圈有没有这种人:

就大家一样朝十晚十、卷生卷死,我累得下班后只想抠抠手机,躺着都累;但有些人却可以在持续工作之余依旧享受生活,仿佛什么永动机。

当你累得只能 citylie、cityeat 的时候,他们不仅能 citywalk,还烘焙、搞木工、站演唱会......就这朋友圈这精彩程度看得我都纳了闷了,大家电量这么不一样吗?还是说,大家不是一个物种?

怎么会有人越「累」反而越精神呢?

忍不住找他们问了一下,到底怎么做的精力管理,怎么就能复原这么快?结果发现,他们都提到了一个共同点:

心累到不想动时,需要的并不是休息,相反,去动一动,回血更快。

被动补偿,没法治愈心累

打工人下班后只能啃电子榨菜的累,还有瘫在床上动弹不得的心累,那不是真的累,它们更多的是一种心理层面上的无力感,它所带来的低动力表现,只靠吃、睡、刷手机是恢复不来的。因为这些,都是「节流」。

是的,我们的精力就跟其他可支配资源一样,需要开源节流,才能持续运转。

大多数人心累的时候,首先想到的都是节流,比如去做一些「躺」「刷」相关的静态的事情,期待自己能够被动地被治愈,想着「等我感觉好点了,我就有动力去做 xx 了。」

很可惜,这种被动的治愈,对工作导致倦怠不堪的人起不到一丁点作用。毕竟这种时候,再怎么节流也节不出来了。此时你更需要的,是去开源。

那么如何开源呢?答案是:劳愈。

劳愈的人,先享受正反馈!

你是不是以为我要让你干点啥特别重的活?别怕!放心,我不会(毕竟我懒)

**举铁徒步是劳,打扫家里泡茶浇花也是劳。**这些劳动都能帮我们回血。

咱们之前写久坐的文章里曾提到过一个概念:轻体力活(Light physical activity)。这个研究里我最喜欢的部分就是科学家发现:久坐有害身心,但贴手帐、拼乐高这些可不算[1]。再小的劳动那也是劳动!😉

来源:FeelBetter 旧文《久坐也有心理危害》

心累时,去做一些力所能及的轻体力活,比如扫除、下楼散步、练个字,都利于解除被卡住的感受,恢复自我效能[2],也正因为它们轻,给人的反馈才比较快。

而且,与身体有关的反馈又是所有反馈里最直接、最实在的,做了马上就有奖励。最典型的就是运动,咱们也不用图增肌或减肥,只是单纯地让身体血液循环起来、出点汗、升个温,去激发多巴胺。

图片来源:小红书用户@Happy的杨小姐

再比如做饭:

图片来源:小红书用户@小虫冲冲

做饭的过程里包含不少精细动作,研究发现,精细动作可以作用于我们的神经生物通路,刺激多巴胺和血清素的分泌。

做饭还是一个关于规划和达成目标的劳动,达成一个目标,就能促进我们的自我效能[3]。这些快速的正反馈对于那些工作项目周期较长、反馈来得比较慢的人来说,效果会更明显。

可以说,劳愈,是最小单位的****自我照顾!

带点创造,精神状态更美丽

劳愈也大多跟创造有关。无论你是捏了一个面团,还是跳了一支舞,都能让你享受到创造所激发的活力。

我们在闲暇时通常会有两种行为模式:被动消费和积极创造。

相比之下,有意识地投入精力并得到产出 aka 积极创造,其幸福感更为强烈,持续时间更长[4]。

小红书用户 @每天一个小伊芙 是报上了上海夜校的幸运儿,业余时间还在学习面点,在她眼中,面点和艺术也很像:

「就像每次画的画会不一样,我每次捏出来的包子形状也独一无二,我就觉得这也是一种艺术,也是一种陶冶情操的方式。」

@每天一个小伊芙 已经是一名中级面点师了。

图片来源:受访者本人

心理学大师荣格认为:创造活动能够帮助个体实现自我(Self),这是个体心灵整合的过程,也是个体发展的核心。

劳愈则提供了一种创造的可能,人在创造中产出价值,并通过这种意义感维系自己与真实世界的关联。

图片来源:小红书用户@小一身上有猫毛

劳愈一下,才能看到生活的全貌

虽然很不愿意承认,但(大多数)人都是要工作的。

但如果我们全部的正反馈都建立在工作上,正反馈来源就会很单一,也会很被动。劳愈,其实给了我们和工作一个解离的机会,去找到其他的正反馈来源。

喜欢园艺的同事非零自称是一名城市农夫,在上海郊区租了一块菜地,有人协助打理,周末偶尔去收一收,经常给办公室送来一些让「城里人」目瞪口呆的农货。她说「种地收菜一件属于你自己的事情,它不太麻烦,不用依赖别人,能让你带着疲惫和满足,而非焦虑,去入睡。」

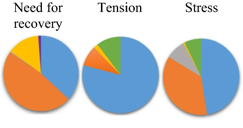

有心理学家发现,能让我们从工作后的倦怠里恢复过来的最重要因素,是分离(detachment),即从精神上脱离与工作相关的念头和任务[5]。

用大白话来说,是关掉你的工作微信,忘了工作里的鸡零狗碎,从身到心给工作「关机」。

该研究认为,分离(图中蓝色部分)对于工作后的恢复起到了最大的作用。图表来源:文献[5]

再怎样热爱自己的事业、擅长自己的工作,也难免会有情绪衰竭、燃烧殆尽的时刻。劳愈一下,从工作中解离出来,不是耽误时间,恰恰是一种可持续的生存策略。

况且,拥有全然属于自己的时间,也是一种治愈和恢复的方式。你也许还可以在这个过程里找到自己真正感兴趣的,重新审视自己的生活。

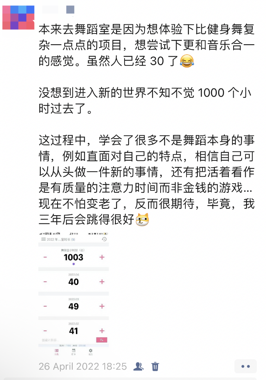

友人因为跳舞发现了成年以后第一个「用爱,而非恐惧和焦虑来驱动的事情」。

图片来源:受访者本人

从劳愈开始,重新做个人吧!

看到这里,你能否想到一些能帮自己回血充电的劳愈活动?

如果你实在没啥创意,不如来看看我们从办公室同事之间征集来的劳愈清单:

要出门的

🥬种菜收菜

🐶遛狗,包括帮别人遛

🎬出门看展、看电影、看剧

💃跳舞(怕累可以 Swing,喜欢创作就 Freestyle)

🏊♂️游泳

✨观鸟、观星,顺带收集自然收集物

🥕买菜、逛菜市场

🎤追星看演唱会

🌇收集天空的「金色时刻」

在家就可以

🐈撸猫撸狗

🥟烘焙、面点

🪡戳戳绣

🧹打扫收纳

👔叠衣服

🥃刷杯碗

🪴照顾植物、插花

🥪为接下来的一周备餐

💪健身环(可以是最低档没关系)

桌子前就行

🧶针织

🗿扭扭棒、黏土、玻璃马赛克等手工

🍵泡茶

🖌️练字

🛩️3D 打印

🎨手办上色

🧩拼乐高

☕️磨咖啡豆、拉花

🗃️整理自己的收藏(哪怕是奶茶袋子!)

诚然,劳愈无法直接帮你突破具体的困境,但借助劳愈有意识地自我照料,找回自我效能、恢复生活秩序,对解决那个困境是有帮助的。做不到节流也没有去开源的人,本质上还是没有重视自己;而当你开始做点什么去度过这段时间的时候,就已经恢复了大半。

重点是,你不再被动等待,而是主动疗愈**。**

越是无力感蔓延的时刻,越是需要这种主观能动性,即,我是有行动力的主体,可以通过一些具体的行动向我想要的人生再迈近一点。

不要轻视这些小小日常,能努力生活的人,都是了不起的人。

图片来源:电视剧《人类发现》

其实,除了劳愈,还有很多日常行为,在潜移默化里影响我们精力、情绪,甚至心理效能。

学界目前普遍认为,对于日益流行的抑郁等心理问题,最有性价比的预防就是生活方式管理[6],用大白话说,好好吃饭、好好睡觉、做点运动**,就是最适合咱普通人的快乐养生法。**

比如有种主食吧,你以为很增肥,但其实很减脂,甚至失眠的时候也建议你多吃吃——

关注FeelBetter感觉好多了,回复好吃,看看它是什么!

👇

还有运动。但是啊,叭叭地教育久坐的打工人去健身,这很何不食肉糜!有没有双手不离开电脑就能做、动作幅度小不社死、但积累下来也能燃脂的办公室运动?有,不但有,还有5个!

关注FeelBetter感觉好多了,回复摸鱼,带薪运动包教包会,老板看了都想跟你学!

👇

我们也研究睡眠。传得神乎其神的失眠偏方,你不会还在用吧?熬夜之后先干啥,能把危害降低到最低?

关注FeelBetter感觉好多了,回复睡眠,好执行、不玄乎的睡眠习惯,我们一起养成。

👇

除了这些,我们也关心日常消费以及时下流行的生活方式中,哪些可以给我们带来更好的体验?买什么、做什么,可以帮助我们养成更健康的习惯?

这些东西可以买贵,但最重要的是买对——

《羽绒服里穿越多越冷!3个保暖误区,别再踩了》

《你睡的床合不合格?一个小动作测一下!》

《偷偷讲个内幕:面霜百元出头真够用了》

《这个会吸干你精力的家具,快看看你家有没有》

有些小事,无形中消磨我们的生活质量——

《隐性家务的痛,眼里没活的人根本不懂》

《经常做这个动作的人,膝盖能多用好几年!》

《这些看似放松的小事,正在暗中榨干你的精力》

关注FB,宝藏科普一键get🤏,咱们一起身心健康!

作者

Lynx

去做,能解决很多人生问题。

合作请联系:y.chen@knowyourself.cc

专业支持

阿蓝

我要山,要海,要自由。

开玩笑的,我要去实验室写论文了。

参考文献:

[1] Pate, R. R., O'neill, J. R., & Lobelo, F. (2008). The evolving definition of" sedentary". Exercise and sport sciences reviews, 36(4), 173-178.

[2] Brown, A. D., Dorfman, M. L., Marmar, C. R., & Bryant, R. A. (2012). The impact of perceived self-efficacy on mental time travel and social problem solving. Consciousness and cognition, 21(1), 299-306.

[3] Lambert, K. G. (2006). Rising rates of depression in today's society: consideration of the roles of effort-based rewards and enhanced resilience in day-to-day functioning. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 30(4), 497-510.

[4] Diefenbach, S., & Ullrich, D. (2016). Digitale Depression: Wie die neuen Medien unser Glücksempfinden verändern. mvg Verlag.

[5] Kujanpää, M., Syrek, C., Lehr, D., Kinnunen, U., Reins, J. A., & De Bloom, J. (2021). Need satisfaction and optimal functioning at leisure and work: A longitudinal validation study of the DRAMMA model. Journal of Happiness Studies, 22, 681-707.

[6] Zhao, Y., Yang, L., Sahakian, B. J., Langley, C., Zhang, W., Kuo, K., ... & Cheng, W. (2023). The brain structure, immunometabolic and genetic mechanisms underlying the association between lifestyle and depression. Nature Mental Health, 1(10), 736-750.

点****点 在看 ,速速回血****👇