面对爱:有人权衡利弊,有人常觉亏欠

发表时间:Fri Dec 15 2023 18:40:07 GMT+0800 (中国标准时间)

knowyourself2015 https://mmbiz.qpic.cn/sz\_mmbiz\_jpg/Mz0ovPEFMRIuXnrErqNOVesloiafRPk0HLgOYibqSMBsgVbaVBCTTLKAQEJLsWUcak7s2DH4QgkocPy4W68fDuWg/0?wx_fmt=jpeg

**策划、**撰文 / 大霸

专业支持 / 小别

编辑 / KY主创们

大家前阵子有没有刷到过这样一条视频,讲的是博主在养猫过程里体验到了:

「爱是常觉亏欠,不是常觉亏本」——

比如你买的罐头它不吃,你不会说:你知不知道我赚钱多不容易,你怎么这么不懂事?你只会去再买几个口味,它喜欢就行。

爱它就不会打压它,你也不会抱怨:为什么别的小猫都是网红,你怎么什么都不会,白养你了。

你不希望它有一点痛苦,不会觉得它吃苦就是在成长,你希望它每天只快快乐乐、无忧无虑。

你更不会时时刻刻强调让它感恩,你只会永远担心自己做的不够。不够有钱让它吃上高级猫粮,不够有时间陪伴它太少... ...

这番真实而简单的感受,唤醒了许多人对于爱最为具象化的体验,也道出了大家在其他关系里的相似心声。

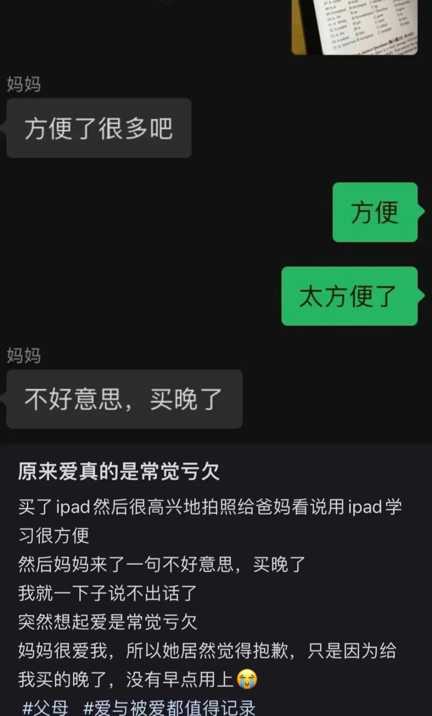

亲子关系里,有的父母就是这样爱着自己的小孩,也有的孩子长大后想以同样的爱回报父母:

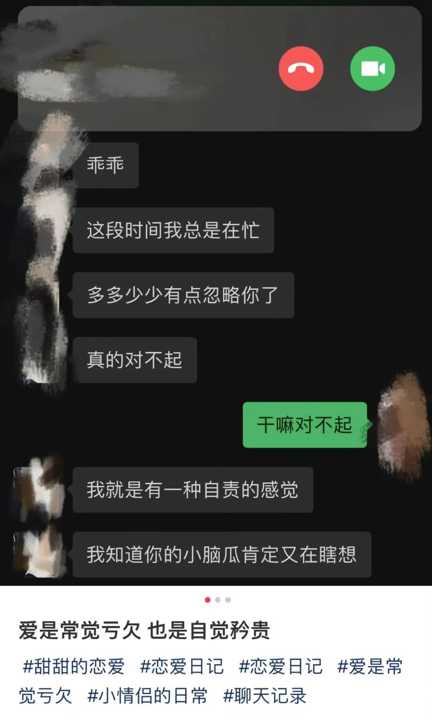

伴侣之间,从荧屏上的明星夫妻,到现实中的恋人日常,爱的亏欠感都藏在满满的细节里:

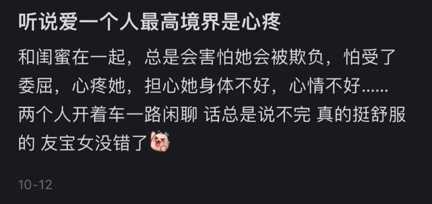

以及友情中,那些常常令我们感到忍不住心疼的瞬间:

其实在我看来,与其说这是一种无法抑制的情感体验,不如说是关系里值得被珍视的心态。

对一个人常觉亏欠的爱,

往往从三种「比较」中产生

1.「我总觉得实际给你的爱,比应当给你的少」

因为**「我全心全意、毫无保留地希望你好」**。

如果幸运,你或许也和我一样曾在成长过程中,从自己的父母或祖辈那里反复体验过被这样爱着的感觉——

想起了我的外婆,从记事起每年我生日都会提前到家里来,给我做最爱吃的手擀面,并用自己不算多的退休金准备一个大红包,悄悄放在我枕头底下。

后来离开家乡去外地读书、工作、定居,见到外婆的机会越来越少。但有一年过年回去,我才知道原来每年她依然会把给我的生日红包按时备好,存在那里,等见到我的时候再给我。

更让人心酸的是,她会半开玩笑地说:乖乖我知道你现在能挣钱,别嫌婆婆给的少。

你能真切地体会到,她想把自己能力范围内能提供的、最好的东西都给你,且对此不求回报,甚至还自责给的不够多。

而这种全心全意、真挚无声的爱,就像是她对自己的一种要求和承诺,她不会让你感到有负担、被操纵。

(相反,现实中有另一种“爱”,是通过不断表达歉疚,或者给对方制造歉疚,来索取原谅或实现操纵。后台回复「内疚」,区分它与真正的爱的区别。)

2.「我想要比你付出得更多,作为回报或补偿」

因为,「我总能关注并体恤到你在关系里的不易和对我的珍视」。

当你为了我的需要,而推脱掉其他重要的事情,我会担心你是否会因此受到损失、受委屈;

_当我们打视频电话到很晚,我会不由自主地想到如果不是因为我的工作,你就不必承受分隔两地的辛苦,更不会生病的时候没人照顾;

_

_当生日那天你亲手为我制作精美的蛋糕、提前准备意外惊喜,我会忍住不想起平时生活里你为我做过的点点滴滴的小事;

_

而哪怕只是不经意间地想到你,也会想到你和我在一起付出过多少努力,我要怎么才能做更多回报你、让你更幸福... ...

——这种在关系中,能够更多关注、共情到对方的付出与不易,并解读为一种对方爱意的真诚流露的行为,也是选择性注意(selective attention)的一种积极体现。

相关研究还进一步表明,在亲密关系中,如果我们对他人的付出、牺牲和深层的情感需求等特定的客观信息更加留意和关心,有助于促进我们获得感知重要性(perceived mattering),即确证自己对于他人的重要性,从而更愿意对关系进行投入,并因此获得更高的关系满意度(Mak & Marshall, 2004)。

3.「原来,我比你更需要被这样爱过」

因为,「在爱你的过程,我也重新养育了一次自己」。

同样是来自一位养了两只猫咪的朋友,用他的切身体会告诉我说:在他眼里,猫咪不仅仅是能陪伴自己的小动物,更像是小时候的自己。

在他的成长经历中,从未在原生家庭里体会过被父母认真重视、无条件的爱,更多时候是被要求、被打压和被否定。

但有了猫以后,他只希望猫咪能一直做它自己,无忧无虑、健健康康地长大,不求它们懂事、不求它们感恩,甚至不求它们会知足,因为它们本身就是被选择才成为了他的“孩子”。

而此时他才意识到,这正是自己一直以来也渴望得到的爱。是猫咪的存在给了他机会,使他在养育它们的过程中,也重新养育了自己,在付出爱的过程中得到了久违的治愈,谢谢小猫。

**什么样的人,**更容易

受到「亏欠感」的驱动?

我们前面所讨论的三种从比较中产生亏欠感的心态,它们代表着一个人更愿意在关系中替对方着想、更甘愿成为付出的一方。但坦白讲,这并不容易。

那么究竟哪些人,更可能受此驱动,ta们具备了怎样的人格特质?

- 具有温暖的利他主义倾向(Altruistic Personality)

在许多人并不陌生的大五人格中,有两个与社交能力强相关的特质维度:外向性(extraversion)和宜人性(agreeableness)。前者包含了温暖、热情、乐观、冒险等特质,后者表现为信任、谦逊、利他与无私。

基于这一基础,Brian W. Haas 等人(2015)的一项假设性实验进一步表明,具备高度温暖(热情)和利他主义倾向(无私)的人,识别他人情绪状态的能力以及参与共情的准确性都更高。

而更擅长在关系中发挥同理心的人,在生活中也更愿意做那个甘愿奉献的人(Batson, 2010)。也就是说,他们更有可能践行爱的利他主义价值(altruistic valuing)。

所谓爱的利他主义价值(altruistic valuing),与爱的功利主义价值(utilitarian valuing)相对(Rousar III, 1990)。相较于看重关系中的亲密他人能为自己带来什么,它更强调自己如何能为对方带去更多潜在的益处。正如弗洛姆所说,成熟的爱是“我因爱人而被爱”,而非“我因被爱而爱人”。

而一项跨越十年(1992-2012)涵盖了数万名被试的研究也证实,具备高利他主义倾向和更多亲社会行为的个体更可能拥有一位稳定的伴侣(Stavrova & Ehlebracht,2015)。

- 具有高度的共同力量(commual strength)

有没有一种可能,当我们享受为爱的人付出或牺牲更多时,是因为这样做带来的好处,本身就更符合我们对于关系的期待,同时也更利于我们自身的幸福呢?

研究表明,的确是这样。

现实中,很多人都追求双方相互给予和回报的交换关系(exchange relationship)。但也有一些人更追求自己付出更多,且不求对方回报的共同关系(communal relationship)。

这些在共同关系中积极回应特定伴侣需求不计回报的人,也被描述为具有共同力量(commual strength)的个体(Kogan et al., 2010)。而共同力量越高,就越能够从付出和牺牲行为中,体验到积极的情绪和自我评价,也越有可能获得长期满意的亲密关系。

**但请别忘记:

**

爱是常觉亏欠,也是自觉矜贵

相信到这里,你应当不难发现「爱是常觉亏欠」不仅是一种面对亲密关系的可贵心态,还代表着稀缺的特质、勇敢的能力与情感的智慧。

也正因如此,它才能够为一段关系注入螺旋式上升的正能量,通过不断强化关系中付出与回报的双向流动,给彼此带去积极的爱的体验。

但一个重要的前提在于:一定是两个都具备这种心态的人所建立起来的关系,才会实现这个理想的结果——最为长久的关系,其实是相互亏欠。

这也是我们今天想提醒大家在实际生活中去特别关注的事。如果你幸运被这样爱着,请一定好好珍惜、不要吝啬感激。但如果你就是那个关系里「常觉亏欠」的一方:

- 当你长期、单向地付出但始终不被对方看见、认可和珍惜时,建议考虑适可而止。

因为ta有很大概率是一个利己主义。ta理所当然接受你所有的爱意与行动,长此以往带来的后果是,你也会无形之中在一次又一次的失落中习得对方的自私,并不知不觉地舍弃掉了最初的心态。

- 即便对方懂得珍视你的付出,也千万不要忘记对自己好一点。

而爱自己很重要的一点,就是能够看到和接纳自我的局限,并在自己的能力承受范围内去做出奉献与牺牲。只有如此,才更利于爱的持续投入和关系的长期稳定。以及更重要的,你和你爱的人都会因此在关系中更少地感觉到辛酸,更多地体验到快乐与轻盈**!**

最后,想与大家分享一段最近很喜欢的句子来结束今天的讨论:

“我用真心待你,但不执着于你。活在缘分中,而非关系里。一切世间相变化无常,依心而建立。懂得随缘,你就不苦。”

愿所有心中依然渴望爱与被爱的人,都能在常觉亏欠中找到意义,也能在自觉矜贵里得到自由。

References:

Batson, C. D. (2010). Empathy-induced altruistic motivation.

Haas, B. W., Brook, M., Remillard, L., Ishak, A., Anderson, I. W., & Filkowski, M. M. (2015). I know how you feel: The warm-altruistic personality profile and the empathic brain.PloS one, 10(3), e0120639.

Kogan, A., Impett, E. A., Oveis, C., Hui, B., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2010). When giving feels good: The intrinsic benefits of sacrifice in romantic relationships for the communally motivated.Psychological Science, 21(12), 1918-1924.

Mak, L., & Marshall, S. K. (2004).Perceived Mattering in Young Adults’ Romantic Relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 21(4), 469–486.

Rousar III, E. E. (1990).Valuing's role in romantic love. Pacific Graduate School of Psychology.

Stavrova, O., & Ehlebracht, D. (2015). A longitudinal analysis of romantic relationship formation: The effect of prosocial behavior.Social Psychological and Personality Science, 6(5), 521-527.

图片源自网络,侵权请联系。

搜索文章丨心理测试丨招聘丨转载丨合作 请戳菜单栏