这年头谁会喜欢开会

发表时间:Sat Dec 02 2023 11:06:27 GMT+0800 (中国标准时间)

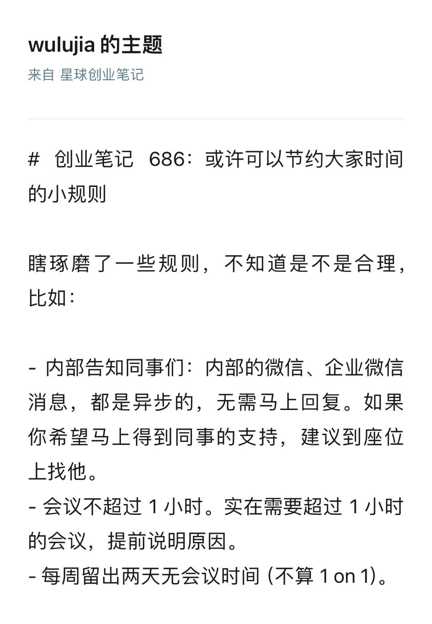

今天看了知识星球创始人吴鲁加的一条笔记,说的是节约时间的事,挺有意思。

知识星球的公司,虽然已经很多年了,但规模不大一直是创业状态,几十人,利润很好,我想效率一定很高。看老吴的思考,一样存在效率损耗问题。一个组织内部,基本上人越多,损耗越大,也就是事情会变得越来越混乱。如同一个干净整洁的屋子,一个人住,可以长时间保持简单干净的状态,越来越多的人进来,屋子就会越来越脏乱差,这就是个熵增的过程,混乱增加,就需要定期清理和打扫,这就是熵减。如果你一直不做熵减,那屋子就会变成垃圾场。

公司也是一个道理,公司越大越需要做熵减,很多老板人多之后无法驾驭公司,就是不知道怎么做熵减,看公司乱了,效率低了,就去增加流程和规则,开更多的会,这些对熵增基本上是推波助澜的作用。

我估计老吴也意识到这个问题了,于是要不停的做熵减,减少会议,提高效率,降低沟通成本,不打扰同事。看似简单的东西,你会发现,大公司几乎做不到。

我们更小,所以我们目前还没有这样的问题,比如我们一周只有一个固定会议,有事招呼一下就可以讨论。没事就专注工作,空闲时间侃侃大山吹吹牛,做做俯卧撑,一天的工作就完成了。

我记得张小龙曾经在分享里谈到过这个问题,他推荐过一本书《人类简史》,这个书里面揭开一些事情的谜底,比如,人类在远古时期,任何一个村落只有 150 人左右,当时没有语言这样一个工具,一旦超过 150 人,就没有办法维系起来一个人群。

想象一下,如果没有语言做工具的话,确实只能存在非常简单的交流方式。所以我们的记忆里面只适合处理 150 人以内的人际关系,一旦超过 150 人的时候,它就变成一个社会化的组织。这个时候对个体来说是不太舒适的,已经超过了自己的舒适区。当超过 150 人,这个时候就要靠一种语言能力、想象力或者一种对规则的想象力来维持这种关系。

龙哥说,当我们人数超过 150 人的时候,我们的组织方式已经跟以前完全不一样了。他说:

我记得在南通的时候,包括这里很多从南通过来的同事,都会有很深的印象,觉得有一些反差。在南通的时候大家都在一层楼里面,每个人都是随便走几步就到另一个人座位上去了,要讨论问题随便找一个白板就开始讨论了,那个时候大家感觉有特别高的效率。

但是现在大家觉得要做一个沟通还要先做预约,或者先开一个视频会议等等,这里带来一个对不光是我们组织、对所有组织都有很挑战的事情,对于几百上千超过人类自然承受能力的这个规模来说,大家怎么样能够保持一个很高的沟通效率、或者一种很紧密的人际关系。关于这个问题仔细探讨的话,所有组织行为学、各式各样的公司管理的哲学都会讨论的是这个问题。

我觉得正因为龙哥有这种思考,微信团队才一直保持了精简和效率。微信这么大,腾讯支柱之一,也就几千人,想想大公司动辄几万人,效率都折损在熵增上了。看阿里不停折腾组织架构,估计是想通过组织改变业务形态。这可能是个成功者窘境。后续可以聊聊这个话题。

保持简单,才会有效率。

本文来自我的墨问一元专栏,目前已经更新 40 多期,欢迎订阅。

(iOS 用户订阅根据提示点击解决)

我的其他作品推荐:

老池的 AI 观察特辑,持续更新

老池日常工作 36 计,一共 36 篇,即将涨价